全国13个省市僵尸企业出清政策研究及破产出清制度完善建议

「声明」本文系树人律师事务所律师及职员撰写原创文章,同步公开发表在树人律师事务所微信公众号及网站上,

文章著作权属树人律师事务所所有,在其他平台或媒体发布、转载需经树人律师事务所许可。

取得许可在文末扫码关注“树人律师”进行联系。

2014年以来我国经济步入新常态,从粗放高速到集约高质量发展。同时,深受经济下行、产能过剩等方面的影响,一些丧失自身发展能力,经营效益低下的企业处境艰难却不能及时退出市场。2015年11月4日,李克强总理在主持召开国务院常务会议时首次明确提出,要加快推进“僵尸企业”重组整合或退出市场。2015年12月,李克强总理重申,要加快落后产能淘汰和“僵尸企业”退出,促进企业效益和资源配置效率回升。僵尸企业的大量出现,占用了社会资源但并未产生经济效益,严重影响了我国经济的稳健发展。本文将从中央及国内13个省市“僵尸企业”出清政策及实践中破产程序出清存在的困难和建议方面进行梳理、讨论。

识别僵尸企业

2015年国务院常务会议中李克强总理提出,“对连续亏损3年且不符合调整方向的企业识别为僵尸企业”。2016年国务院国资委印发《中央企业处置“僵尸企业”工作方案》(国发〔2016〕80号)(以下简称“《工作方案》”)中明确,将停止生产经营6个月或半生产经营12个月以上、连续3年亏损、靠政府或集团总部补贴和银行续贷存在的企业(信贷补贴支持),资不抵债、扭亏无望、生产经营难以为继而导致不具备偿债能力的企业(经营不善)纳入僵尸企业名单。

综上,僵尸企业一般是指自身丧失发展能力,处于市场淘汰的边缘,在可预见的未来无法通过自身能力摆脱困境,必须依靠政府的政策、政府补贴、银行持续贷款才能存活下来的企业。

中央及各地对僵尸企业出清政策支持

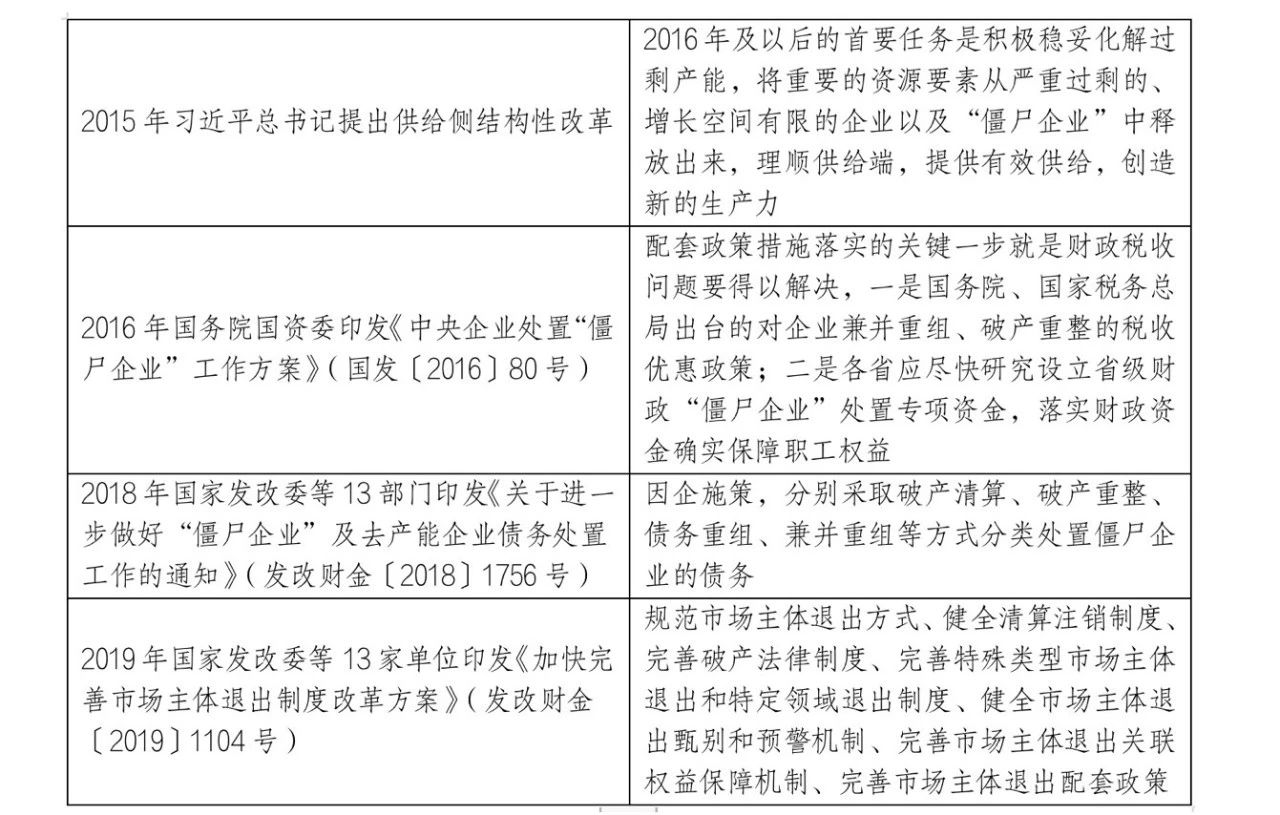

一、中央政策

二、地方政策

经公开渠道检索,截至目前广东、河北、青海、山东、河南、浙江、江苏、湖北、天津、济南、哈尔滨、银川、绍兴13个省市政府相继出台了僵尸企业出清的指导意见,以上省市在职工安置、财税支持、金融支持、土地管理、不动产办理、简易注销等配套制度方面就支持僵尸企业出清出台了相关政策。

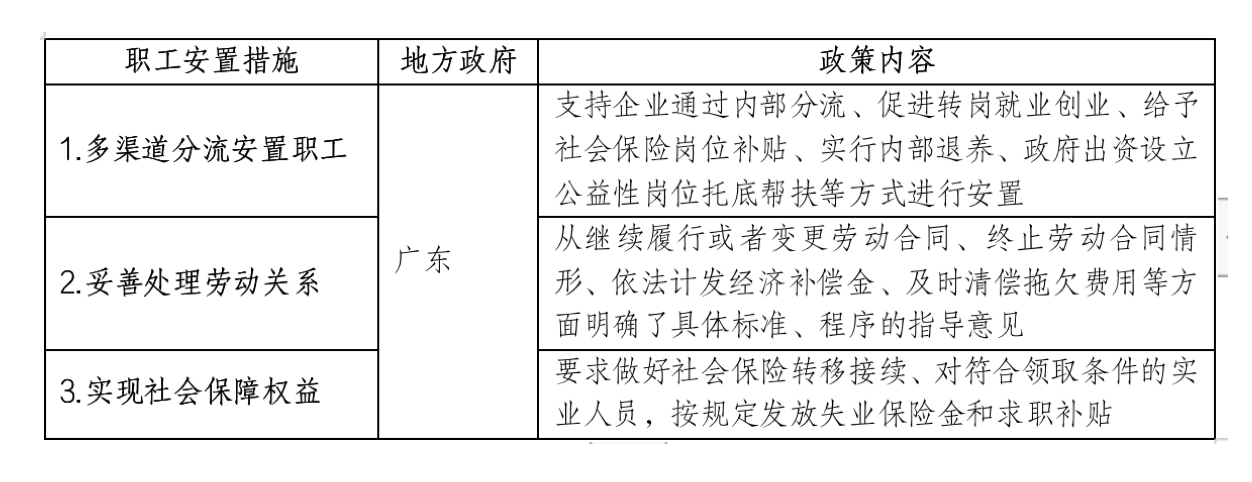

1. 职工安置

13个省市政府出台的僵尸企业出清政策中,广东、河南、浙江、河北等省份对僵尸企业职工安置的政策支持较为全面。其中,广东省人社厅、国资委于2016年印发《关于全省国有企业出清重组“僵尸企业”职工安置工作指导意见的通知》(粤人社规〔2016〕11号),通知提出“一企一策”制定职工分流安置方案,切实维护职工合法权益,从多方面对职工安置进行了系统规范,具有较强参考借鉴意义,具体内容如下:

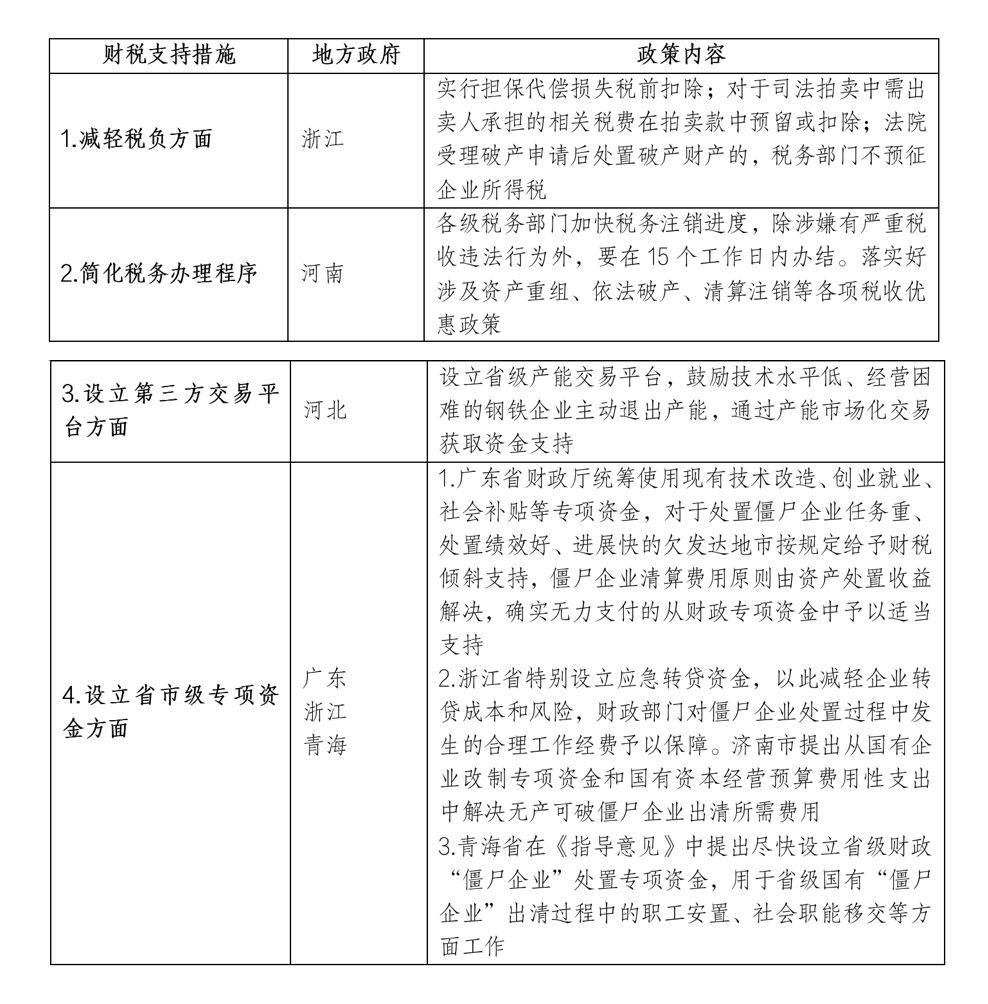

2.财税支持

13个省市政府出台的僵尸企业出清政策中,浙江、广东、河北、济南、河南、青海以及绍兴等省市从减轻企业税负负担、简化税务办理程序、设立省市级专项资金以及设立第三方交易平台等方面为僵尸企业提供财税支持,具体内容如下:

3.金融支持

13个省市政府出台的僵尸企业出清政策中,河北、河南、济南、哈尔滨等省市对僵尸企业出清金融支持方面作了规定。其中,河北、河南、青海以及济南等省市在不良资产核销及转让、僵尸企业综合授信、及建立金融债权人委员会机制等方面作出规定,具体内容如下:

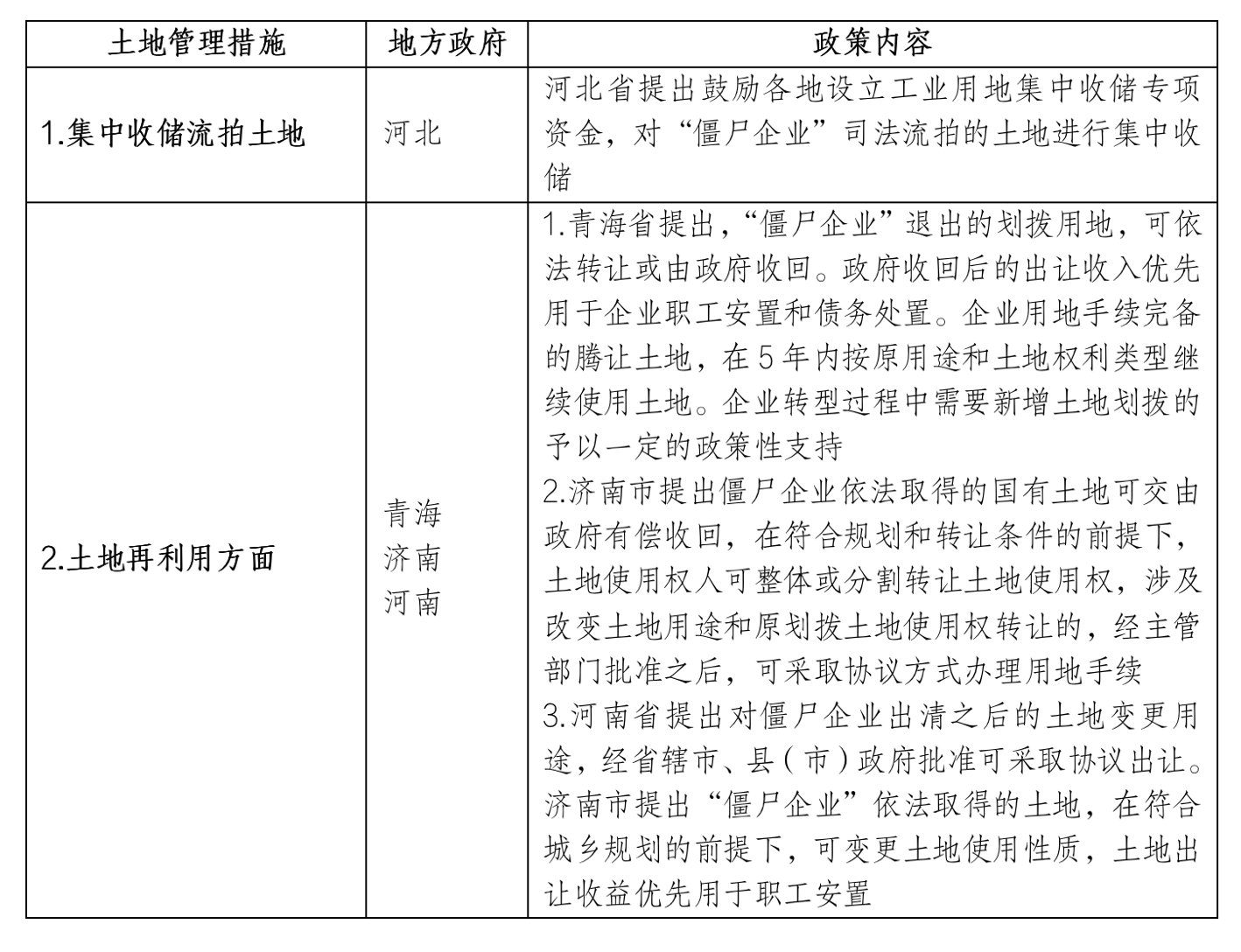

4.土地管理

13个省市政府出台的僵尸企业出清政策中,河北、河南、济南及哈尔滨等省市对僵尸企业土地收储、土地的再利用、土地用途变更等方面作出了明确规定,具体有:

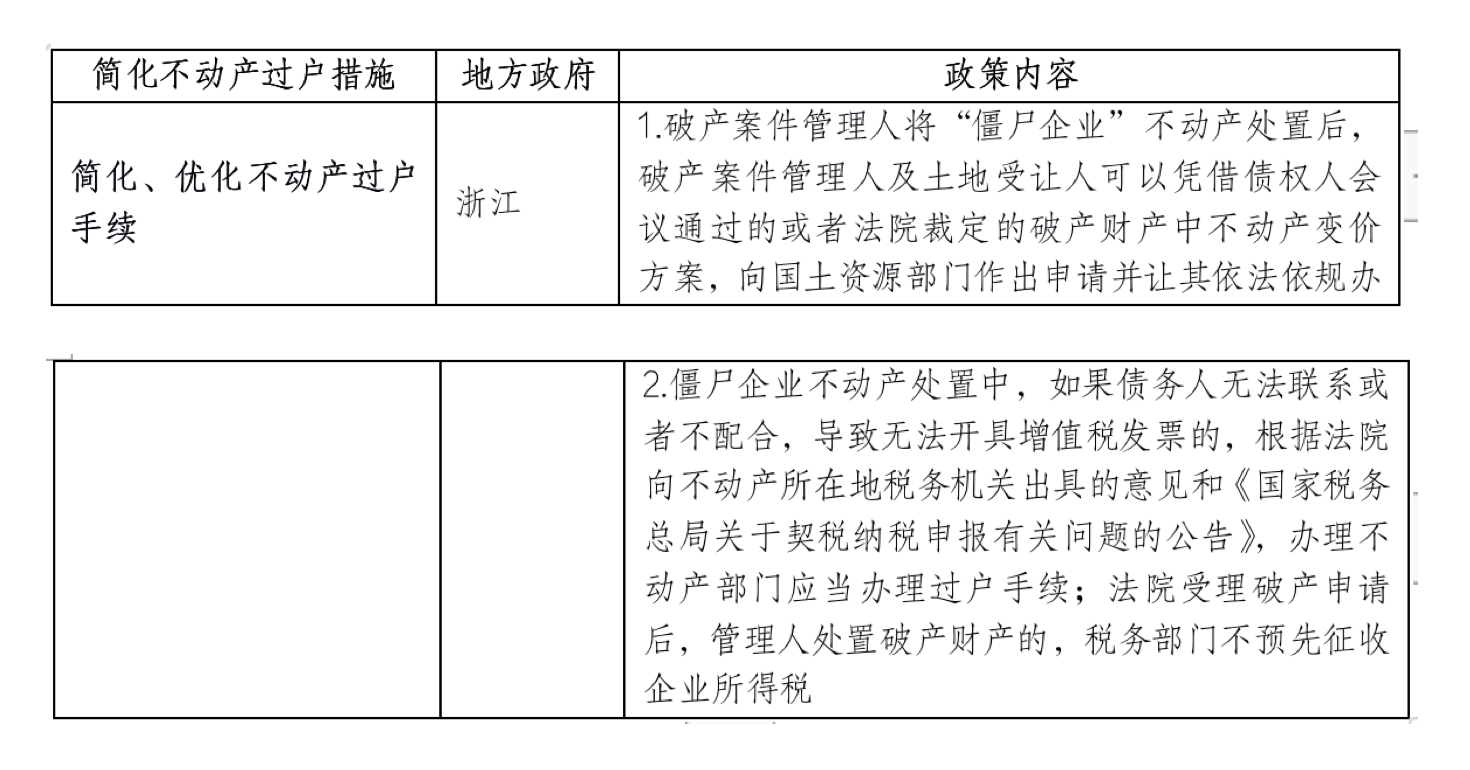

5.不动产过户办理

13个省市政府出台的僵尸企业出清政策中,为简化、优化破产过程中“僵尸企业”不动产过户问题,浙江省在优化“僵尸企业”不动产过户手续方面提出了细化意见。具体内容如下:

6.简易注销登记制度

2017年国家工商总局(现国家市场监督管理总局)《关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》提出在全国范围内全面实行企业简易注销登记改革。为响应贯彻国家政策,青海省市场监督管理局、青海省社保厅等部门印发《关于有序推进企业注销便利化工作的通知》(青市监企〔2019〕116号),该通知提出推动落实企业简易注销、优化企业注销服务、推行税务注销分类处理以及破解特殊情况退出难题等角度全方位推动僵尸企业出清,具体规定如下:

破产出清僵尸企业面临的困难

在国家倡导“僵尸企业”出清背景下,各省市已经出台了相关政策对僵尸企业出清予以支持,但实践中,僵尸企业出清依然面临着各方面的问题。

完善破产出清僵尸企业配套制度的建议

一、建立府院联动机制

“僵尸企业”破产过程中涉及国有资产保护、职工安置和再就业保障、非公经济平等保护等一系列问题,涉及面广、影响重大。建立府院联动机制能够解决司法程序单独处置破产事务能力不足的问题,通过引入行政机关来协调处置破产事务,充分发挥行政机关在部门协调、产业政策、信访维稳、项目对接及引进战略投资者等方面的优势。

二、建立预重整机制

2018年最高人民法院印发《全国法院破产审判工作会议纪要》,该会议纪要肯定了庭外重组的模式,并就庭外重组与庭内重整的衔接进行了规定,已是对预重整制度的认可。同时,目前已有北京、浙江、广东、江苏、四川、重庆等省市法院出台了预重整制度的规定。运用预重整制度将企业是否具备经营价值在该企业正式进入破产审判前先进行摸底排查,这样法院一方面可以更客观的判断企业是否具备经营价值;另一方面能够减少重整成本及风险,防止企业因重整失败而转入破产清算,提高重整程序推进效率。

三、逐步设立破产法庭

2016年最高院印发《关于在中级人民法院设立清算与破产审判庭的工作方案的通知》,该通知要求省会城市、副省级城市所在地中级人民法院应当设立清算与破产审判庭。截止目前,全国已在北京、上海、广州、天津、温州、杭州、重庆、深圳、江苏等地设立14家破产法庭。建立破产法庭能够推进破产审判法官队伍和司法辅助人员的专业化建设,集中破产案件审判力量,提高法官对审理破产案件的积极性。同时,借助法院司法调查措施,能够有效改善“法定代表人下落不明、财产账簿灭失”情形下,管理人财产调查、接管难的问题。

四、建立破产案件简易审理机制

随着“执行难”、企业陷入债务危机等问题日益增多,《企业破产法》中破产案件审理周期约一至二年的规定,已经不能匹配市场经济的发展。2013年以来温州市中院、深圳市中院、北京市高院等众多法院先后印发了关于破产简易审理程序的意见(通知)。明确了适用破产案件简易审理程序的范围、审级审限、个别程序的时限缩短、简化债权人会议等内容。建议各地推行、建立破产案件简易审理机制,提高破产案件的审结效率,加速出清僵尸企业。

五、建立管理人报酬、破产费用保障机制

2016年2月最高人民法院审判委员会委员杜万华法官在浙江调研时提出“要建立破产费用的专项资金,激发破产管理人工作积极性”。经公开渠道检索,北京、无锡、青岛、广州、深圳等地均已建立破产案件援助专项基金。各地建立管理人报酬、破产费用保障机制,保障了管理人依法履行职责,可有效避免债务人非法转移资产、逃避债务等失信行为,对破产案件审判工作顺利进行、债权人利益保障、僵尸企业迅速出清起到积极作用。

结语

2015年我国供给侧结构性改革提出,截至目前我国僵尸企业出清已进入深水区、攻坚期,僵尸企业出清需要政府、法院等多方力量的支持、推进。通过破产程序推进僵尸企业出清还面临诸多问题,建议法院和政府尽快推进、设立建议相关配套机制,打通破产出清僵尸企业这一常规通道,推进僵尸企业出清进程。