企业如何合理使用“股权激励”?

「声明」本文系树人律师事务所律师及职员撰写原创文章,同步公开发表在树人律师事务所微信公众号及网站上,

文章著作权属树人律师事务所所有,在其他平台或媒体发布、转载需经树人律师事务所许可。

取得许可在文末扫码关注“树人律师”进行联系。

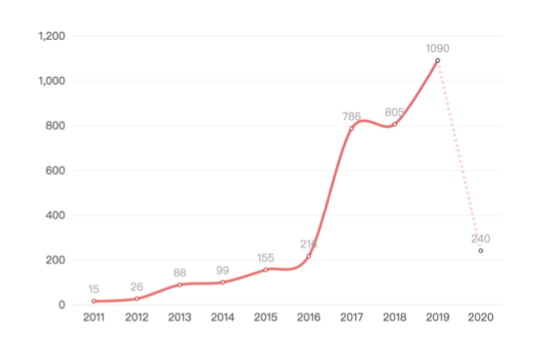

本所律师通过对alpha案例库的检索发现,以股权激励为关键词检索的案例数量按年份排列如下图:

从图中可以发现,2011年至今,股权激励相关的案件数量日渐增长,尤其是2016年至2017年、2018年至2019年间,案件数量增长趋势趋于直线。

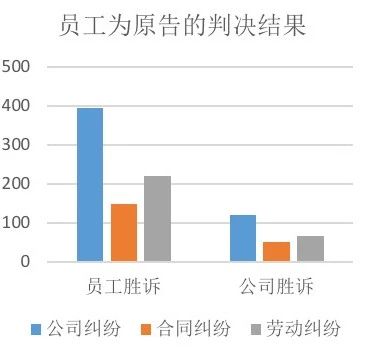

从股权激励相关案件的案由分布来看,诉讼多数集中与公司有关的纠纷、合同纠纷以及劳动争议方面。

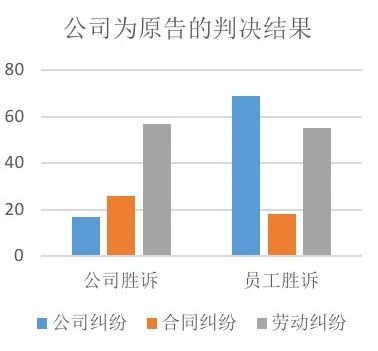

另外,本所律师还对主体在诉讼中的不同身份进行了分析:

从上述两组图表可以看出,员工作为原告提起的诉讼远比公司作为原告提起诉讼的多出很多;而且无论是员工还是公司提起的诉讼员工胜诉的比例都相对较高。在这种诉讼环境下,企业在主动解除劳动关系时如何避免违约?是否可以无偿收回激励股权?通过对众多案例的研究,企业在实行股权激励时,如何保障自身权益,本所律师总结了如下几点注意事项,供企业主参考:

1. 单独签订股权激励协议,且保证签订时间与劳动合同签订时间间隔拉长

2. 明确期限、期限起算点期限、期限起算点与退出机制

3. 按程序严格实施股权激励

4. 考虑最坏情况并提前做出预防和规划,明确公司无偿收回激励股权的情形

典型案例

股权激励是否属于劳动争议纠纷,是股权激励相关案件开始出现时的一大争议焦点。在司法实践中,普遍认为股权激励是独立于劳动关系而存在的一种平等主体间的协议,不属于劳动争议案件的范畴。正是如此,才会有大部分员工作为原告被驳回起诉以及被驳回诉讼请求的案件。但仍有部分案例显示,法院会将股权激励作为劳动争议的范畴审理。

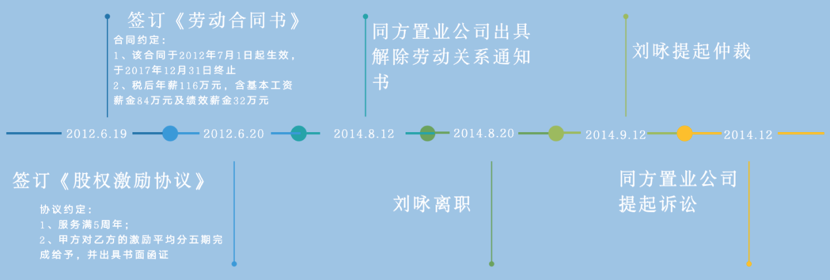

一、(2015)浙绍民终字第986号诸暨同方置业有限公司与刘泳劳动争议

1. 案件大事记:

2. 争议焦点:股权激励部分是否属于劳动争议的审理范围

一审法院认为:被告原为开元旅业的管理人员,原告通过多方努力才邀请到被告任职,许诺被告完成经营目标的前提下给予与原单位同等的股权待遇,在签订劳动合同的次日签订了股权激励协议。可见,出发点是为获得被告为原告提供劳动的机会。股权激励本质上是用人单位的一项管理行为、报酬分配行为,是附着于劳动关系而产生的,故股权激励纠纷属于劳动争议,可在本案中作出处理。

二审法院认为:《股权激励协议》系上诉人为争取被上诉人刘泳到上诉人处工作的机会,与被上诉人约定《劳动合同》相关事项基础上,经平等自愿的协商,上诉人愿意提供与被上诉人在原单位开元旅业集团同等价值激励给与其补偿,该协议基于上诉人与被上诉人之间的劳动关系产生,与双方之间的劳动关系存在密不可分的联系,系上诉人为引进高级管理人才自愿作出的激励和补偿,应当视为被上诉人刘泳到上诉人处工作除基本工资外的附加报酬,故也应属于劳动争议审理范围。

上述案例中,单独签订的股权激励协议被认为属于劳动争议范畴的股权激励诉讼,是由于法院考虑到同方置业公司聘请刘咏的过程及与其签订劳动合同、股权激励协议的时间,认定同方置业公司与刘咏签订股权激励协议的原因是为争取刘咏到公司上班作出的努力。因此,股权激励协议以双方劳动关系的产生为基础而存在,属于劳动合同附随的一部分。

实务中,律师一定会提醒企业在实施股权激励时单独与激励对象签订股权激励协议,以防纠纷产生后法院将股权激励部分的内容与劳动争议一并审理、造成不利后果。从上述案例可知,即使签订了单独的股权激励协议,法院在审理过程中也有可能被认定为属于劳动争议的范畴。由此可见,企业做股权激励时,不仅要跟劳动者签订单独的股权激励计划,还应注意签订劳动合同与股权激励协议的时间、目的。才能有效避免劳动者将股权激励的部分一并在劳动争议中起诉时,法院一并裁判,做出对企业不利的判决。

除了股权激励的争议范畴,股权激励协议实施过程中出现企业辞退员工、员工主动辞职、损害公司利益的情况时,激励股权如何收回,购股款项如何处理等都是企业主亟待解决的问题。

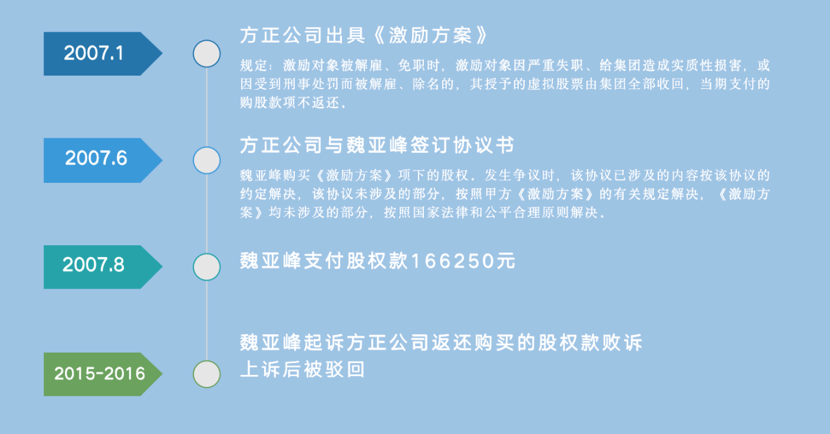

二、(2016)京01民终字350号魏亚峰与北大方正集团有限公司合同纠纷

1. 案件大事记:

2. 争议焦点:《激励方案》中约定改的购股款项不予返还的情形是否有效

一审法院认为:附条件的授予激励对象相应权利,亦有权在特定情形下收回所授予的权利,此系双方当事人共同意思表示一致的结果。同时,方正公司将激励对象给该公司造成实质性损害,或者受到刑事处罚作为权利收回的情形,并未损害国家、集体或第三方的利益,亦未违反法律、行政法规的强制性规定,且于该公司与魏亚峰之间亦未造成权利义务失衡的状况,故激励方案的该部分内容并无不当。

二审法院认为:一审法院认定《激励方案》中的上述内容并未损害国家、集体或第三方的利益,亦未违反法律、行政法规的强制性规定并无不当。

关于股权回购,《公司法》明确该规定了公司回购股权的几种情形,企业与劳动者单独约定股权回购的条件不属于《公司法》规定的情形时,约定是否有效?当劳动者损害企业利益时,企业是否可以无偿收回激励股权,对于已经支付的购股款能否不予返还?通过上面的案例可以看出,只要企业与劳动者在平等、协商一致的基础上将收回激励股权、无偿收回激励股权的情形约定清楚,法院对于该约定持肯定意见。

故,企业在实施股权及激励方案时,明确激励股权回收的情形及员工损害公司利益的后果。不仅能正常发挥股权激励的积极作用,还能在出现纠纷时使法院有明确的判定方向,进一步保障公司的合法权益。

通过以上两个案例不难发现,签订股权激励协议很容易,但是协议实施过程中不可预见的问题有很多。因此,企业在实施股权激励计划时要注意以下两个方面:

1.按法律程序严格实施,可以适当考虑由股东大会授权董事会执行股权激励计划;

2.明确激励的主体范围、具体条件、期限及期限的起算节点;

3.明确退出机制、详尽规定各种情形、回购或强制转让的具体情形、价格基准与涵盖范围;

4.考虑最坏情况并提前做出预防和规划,明确公司无偿收回激励股权的情形;

5.重视证据的搜集、保存工作。

结语

俗话说:股权激励没做好,员工离职即追讨。股权激励作为企业激励员工的有效利器的同时也是一把双刃剑,用得好可以助力企业发展,用不好则事与愿违。只有合法合规的使用股权激励才能避免“员工离职即追讨”的尴尬局面,保障企业长足顺水发展。