“食品安全纠纷”大数据报告

时间:2017年5月16日 — 2022年5月16日

案例来源:Alpha案例库

案由:民事; 刑事; 行政

检索条件:

·法院层级:最高人民法院、 高级人民法院、 中级人民法院、专门人民法院

·审理程序:一审、 二审、 再审

·全文:食品安全

·文书公开情况:全文公开

案件数量:27965件

数据采集时间:2022年5月16日

检索结果可视化

本次检索获取了自2017年5月16日至2022年5月16日共27965篇裁判文书。

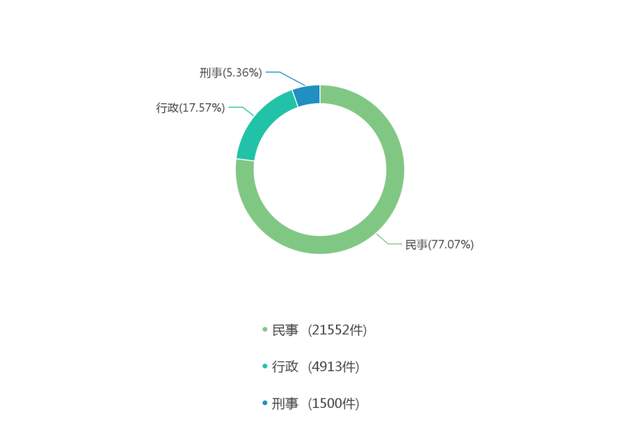

1.案由分布

从上面的案由分类情况可以看到,当前最主要的案由是民事,有21552件,占一半以上,其次是行政,刑事。

2.行业分布

从上面的行业分类情况可以看到,当前的行业分布主要集中在批发和零售业,制造业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业。

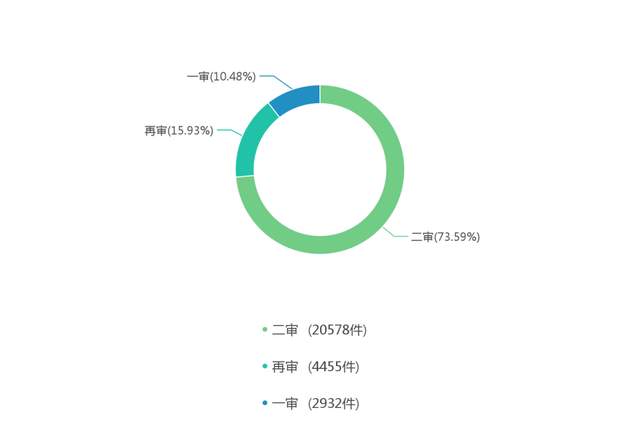

3.程序分类

从上面的程序分类统计可以看到当前的审理程序分布状况。一审案件有2932件,二审案件有20578件,再审案件有4455件。

4.裁判结果

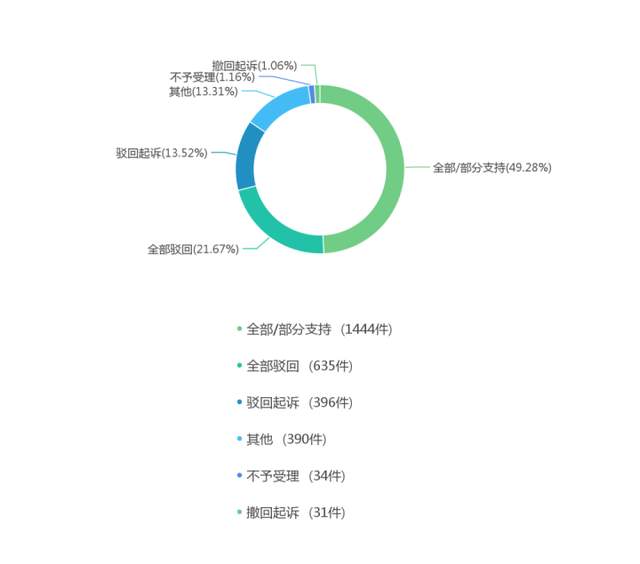

一审裁判结果

通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下全部/部分支持的有1444件,占比为49.28%;全部驳回的有635件,占比为21.67%;驳回起诉的有396件,占比为13.52%。

根据一审裁判结果可以看出,全部或部分支持案件占比最高,全部驳回或驳回起诉案件占比为35.19%,该部分占比达到一审案件审判结果的三分之一,主要原因包括,一是原告未提供相应证据主张诉求,二是原告的诉请事实和法律依据不足。

二审裁判结果

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有16092件,占比为78.20%;改判的有3996件,占比为19.42%;其他的有352件,占比为1.71%。

通过分析案例,食品安全纠纷二审维持原判的比例最高,改判一般因一审法院事实认定错误或适用法律错误,发回重审主要是其他事实尚未查清、一审违法缺席判决等严重违反法定程序,撤回上诉一般为收到人民法院催缴案件受理费的通知后,在规定期限内未予缴纳,按撤回上诉处理,其中也包括当事人主动撤回上诉。

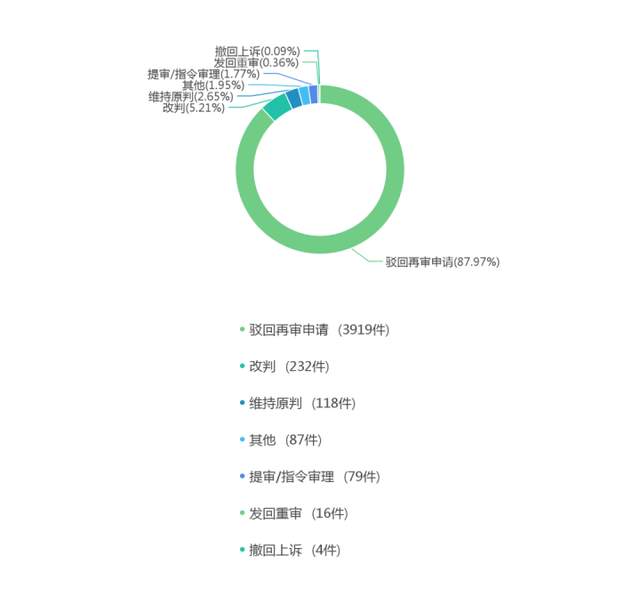

再审裁判结果

通过对再审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下驳回再审申请的有3919件,占比为87.97%;改判的有232件,占比为5.21%;维持原判的有118件,占比为2.65%。

根据数据分析,食品安全纠纷再审案件较大占比为驳回再审申请,改判、提审及发回重审的情形较少。

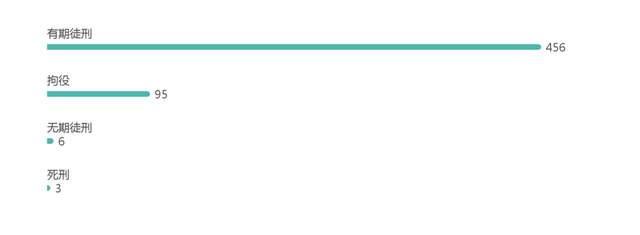

主刑

通过对主刑的可视化可以看到,当前条件下包含有期徒刑的案件有456件,包含拘役的案件有95件,包含无期徒刑的案件有6件。

其中包含缓刑的案件有223件;免予刑事处罚的案件有15件。罪名主要包括生产、销售有毒、有害食品罪、生产、销售不符合安全标准的食品罪等。

附加刑

通过对附加刑的可视化可以看到,当前条件下件包含罚金的案件有511件,包含剥夺政治权利的案件有10件,包含没收财产的案件有9件。

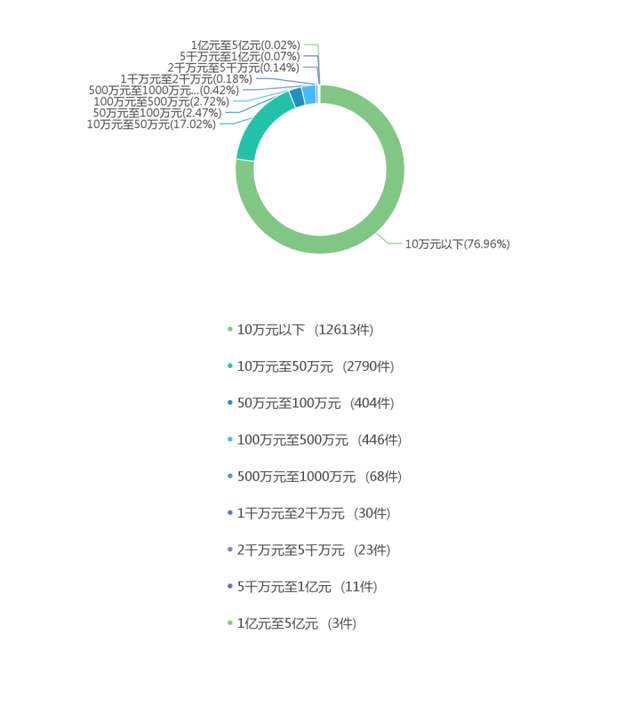

5.标的额可视化

通过对标的额的可视化分析可以看到,标的额为10万元以下的案件数量最多,有12613件,10万元至50万元的案件有2790件,100万元至500万元的案件有446件,50万元至100万元的案件有404件,500万元至1000万元的案件有68件。

目前,食品安全纠纷标的额主要集中在10万元以下的情形下,主要原因为案涉商品多为消费者常用满足生活需要的食品、药品等普适商品。

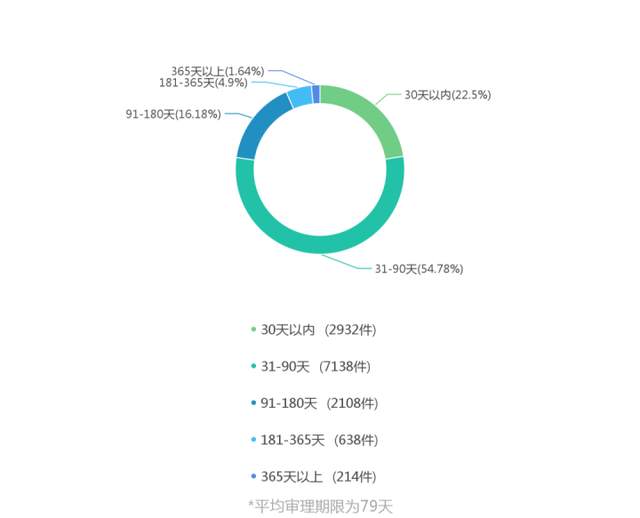

6.审理期限可视化

通过对审理期限的可视化分析可以看到,当前条件下的审理时间更多处在31-90天的区间内,平均时间为79天。

争议焦点分析

通过对检索的食品安全纠纷案件进行分析,在司法实践中,常见的食品安全纠纷争议焦点主要是经营者是否“明知”问题、生产经营者是否标明食品标签标识问题、“职业打假人”行为是否受到消费者保护问题、惩罚性赔偿是否以造成人身损害为前提等问题。针对上述主要纠纷争议焦点,本所律师主要就民事纠纷分析如下:

一.经营者是否“明知”问题

01.销售已过保质期的食品构成经营者“明知”

经营者明知商品过期,仍然放在货架上售卖,致使消费者买到过期产品的,应当认定构成经营者明知不符合食品安全标准的行为。

案例分析

以上海市第一中级人民法院(2015)沪一中民一(民)终字第3500号判决为例,2014年9月20日,阎某某于特力屋公司购买谷青葡萄酒一件,支付货款396元,HOLA特力和XX店开具购物小票,该机打购物小票下方有一行手写文字:“19.8X20瓶苹果味西搭酒”,落款签名“A公司柳”,该商品瓶盖上加戳日期为2014年8月1日,外包装最外层中文标注,品名为西诺荣咖苹果味西搭饮料(配制酒),保质期:18个月,生产日期:见瓶盖,揭开此中文标识,另有一层中文标识,显示生产日期:2013年1月30日,再揭开此中文标识,内有英文标识,BESTBEFORE:SEECAP。故阎某某于2015年3月26日以特力屋公司销售不符合食品安全的过期食品为由,向法院提起诉讼,要求判令特力屋公司退还购物款396元,并支付十倍赔偿金3960元。

法院认为,涉案葡萄酒瓶盖上加戳日期为2014年8月1日,外包装最外层中文标注的保质期为18个月,生产日期见瓶盖;但在揭开此中文标识后的另一层中文标识中却明确显示涉案葡萄酒的生产日期为2013年1月30日,阎某某于2014年9月20日在特力屋公司购买的该涉案葡萄酒实际上已超过保质期。食品保质期是指食品在正常条件下的质量保证期限,食品过了保质期就意味着可能已经变质,会对消费者的健康造成损害。我国《食品安全法》禁止销售超过保质期的食品,食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品,定期检查库存食品,及时清理变质或者超过保质期的食品。

特力屋公司作为经营者,对其经营的食品应尽到充分的法定注意义务,以防止过期食品流入市场。涉案葡萄酒已实际超过标签标明的保质期,属《食品安全法》规定禁止经营的食品,特力屋公司的销售行为具有明显的过错,应承担责任。阎某某要求特力屋公司退还购物款396元,并支付十倍赔偿金3,960元,具有事实及法律依据,应予支持。

律师建议

食品经营者应强化责任意识,可通过建立电子货架系统等方式,及时排查临期或过期产品,规避因此可能产生的赔偿风险。

02.经营者未履行进货查验义务构成经营者“明知”

食品经营者在售卖商品时负有查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明的义务,若经营者怠于履行查验义务,导致不符合安全标准的商品售出,应当属于经营者明知不符合食品安全标准的行为。

案例分析

以福建省宁德市中级人民法院二审(2020)闽09行终106号判决为例,2019年7月12日,古田监管局执法人员对位于古田县××街道××路××弄××号的添鲜汇经营部的冷冻库进行检查,在冷冻库中发现36只宰好的羊,该羊身上没有任何检验检疫标志。古田监管局于当日作出《实施行政强制措施决定书》,决定扣押上述36只冷冻羊肉,并于同日对添鲜汇经营部涉嫌销售未经检验检疫的肉类行为予以立案。同时,古田监管局委托宁德市产品质量检验所对上述扣押的冻羊肉是否为合格产品进行检验。7月23日,宁德市产品质量检验所出具《检验报告》,检验结论为该样品不符合农业部公告第235号要求。(不符合项:恩诺沙星)。

2019年7月29日,添鲜汇经营部签收《检验报告》。2019年8月9日,古田监管局作出《延长行政强制措施决定书》,决定将《实施行政强制措施决定书》的期限延长至2019年9月9日。2019年9月4日,古田监管局作出《行政处罚听证告知书》,添鲜汇经营部于当日签收。2019年9月9日,古田监管局召开负责人集体讨论会议,9月10日作出被诉行政处罚。添鲜汇经营部不服,向古田县人民政府申请行政复议,古田县人民政府于2019年9月29日受理后向古田监管局发送提交行政复议答复通知书。10月9日,古田监管局提交答复书及相关证据,11月20日,古田县人民政府作出被诉行政复议,维持古田监管局作出的《行政处罚决定书》。该案争议焦点主要在于案涉冻羊肉是否属于食用农产品、对于食用农产品销售者进货查验义务是否同样适用经营者明知进行认定、处罚。

法院认为,涉案冻羊肉使用食用农产品界定范围,属于使用农产品。案涉的冻羊肉系食用农产品,亦属于食品,《食品安全法》第五十三条第一款规定,食品经营者采购食品,应当查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。第六十五条规定,食用农产品销售者应当建立食用农产品进货查验记录制度,如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。

上述第五十三条第一款是针对食品经营者所设定的进货查验制度,第六十五条是针对食用农产品销售者所设定的进货查验制度,二者虽然有主体上的区别,但在法律设定的义务上均规定要履行进货查验义务。且该法第一百二十六条第一款规定,违反本法规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证……(三)食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件,或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度。第四款规定,食用农产品销售者违反本法第六十五条规定的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规定给予处罚。

也就是说,对于违反第五十三条第一款和违反第六十五条规定的未履行进货查验义务的违法行为,均是适用第一百二十六条第一款第(三)项的规定进行处罚。经营者存在未履行进货查验义务的违法行为。上述法律规定所设定的进货查验制度要求食品经营者、食用农产品销售者在进货时应当进行查验,其目的是为了从源头上保障食品的质量安全。

结合本案,案涉冻羊肉系经营者林某某通过案外人李某某江西喜洋洋牛羊肉冷冻批发部购买,林某某在现场检查时提交了喜洋洋牛羊肉冷冻批发部的供货单和《动物检疫合格证明》(N01400436505)和《肉品品质检验合格证》(N0000650884),但这两份合格证并非案涉这批冻羊肉的合格证明。李某某调查过程中才向供货商索取《动物检疫合格证明》(N02201625894),且这份合格证明的生产单位是吉林省松原市长岭县国权清真食品有限公司,这说明李某某在进货时对货物的来源和合格证明并未进行查验,已经违反了上述法律规定的食品经营者、食用农产品销售者应当履行的进货查验义务。上诉人认定李某某存在进货时未按规定查验相关证明文件的违法行为,认定事实清楚。

它不仅应当遵守《食品安全法》第六十五条食用农产品进货检验的规定,也应当遵守第五十三条食品进货检验的规定,且二者的罚则都是适用第一百二十六条第一款的规定进行处罚。适用该款规定处以警告的处罚,适用法律并无不当。

律师建议

食品或食用农产品均需要经营者在进货时履行对供货者的合格证明文件查验义务,虽食用农产品生产者不存在出厂检验合格证,但经营者仍需建立食用农产品进货查验记录制度,如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月,否则存在面临行政处罚或赔偿的风险。

经营者“明知”情形

1.已过食品标明的保质期仍然继续销售的。

2.未能提供所售食品合法进货来源的。

3.以明显不合理低价进货且无合理原因的。

4.未依法履行进货查验义务的。

5.虚假标注、更改食品生产日期、批号的。

6.转移、隐匿、非法销毁食品进销货记录或故意提供虚假信息的。

7.其他能够认定为明知的情形。

二.生产经营者是否标明食品标签标识问题

实践中“黑作坊”食品等问题层出不穷,为严厉打击此现象,生产经营未标明生产者名称、地址、保质期、生产日期等信息的预包装食品,不仅生产者需面临承担惩罚性赔偿责任,经营者亦须承担惩罚性赔偿责任。

案例分析

以无锡高新技术产业开发区人民法院一审(2015)新民初字第0463号判决为例,2014年12月15日,原告赵某某通过天猫商城网络购物平台向卖家“朱茗旗舰店”购买“买一送二武夷山特级岩茶乌龙茶礼盒装大红袍茶业96g*3”,单价为378元,一共购买3件,付款1134元。后经仔细查找未发现产品上有生产日期,便对产品品质心生顾虑,经查询标注的食品生产许可证号发现该许可证号并非朱子茶业公司所有,故该公司行为属于无证生产、冒用生产许可证号,产品未标注生产日期,系刻意隐瞒产品的真实生产日期,目的是将过期食品销售给消费者。现赵某某诉至本院,要求判令被告朱子茶业公司退还货款1134元,支付赔偿金11340元,并承担本案诉讼费用。

法院查明,商品外包装盒正面标注:朱文公®大红袍朱子文化茶武夷岩茶净含量:96g。商品包装背面标注:原料:武夷岩茶,质量等级:特级,生产商:朱子茶业有限公司,产地:福建南平武夷山,产品标准号:GB/13738.2-2008,食品生产证许可编号:QS350714011329,食品流通许可证:SP3101121210028648,储存方法:密封、冷藏、防异味,保质期:三年,运营地址:上海市沪淞公路3388号A栋,网址:www.zzwhc.com,电话:021-60709595,冲泡方式:茶具用沸水冲洗加温后,投入5-10克的茶叶,再加以沸水冲泡即可饮用。外包装标签中未标注生产日期,亦未指明生产日期标注于何处。

小包装袋背面标注制造商:朱子茶业(上海)有限公司,产地:福建·武夷山,产品标准号:GB/T18745-2006,贮存方法:置于干净容器内,密封、避光、防潮、防异味。小包装袋标签亦未标注生产日期,且未指明生产日期标注于何处。经查找,在包装袋封口处以钢印印有字迹且字迹不清晰,部分包装袋经仔细辨认可见“生产2014年06月12日”,另有部分包装袋字迹封口字迹无法辨认。

法院认为,食品生产企业应当依法取得食品生产许可证方可组织生产相应食品,生产的食品应当符合国家相关标准,其中预包装食品之标签标示应符合《食品安全国家标准预包装食品标签通则》的规定。根据现有证据可以证明涉案茶业包装上载明的食品生产许可证编号不属于朱子茶业公司,又未能提供其他证据证明其取得了合法的食品生产许可,另朱子茶业公司提供的委托加工合同及公证书系复印件真实性无法确认,且其未在商品标签中注明被委托企业的名称,违反了国家关于食品生产经营的许可制度。

再者根据GB13738.2-2008《红茶第2部分:功夫红茶》、GB/T18745-2006《地理标志产品武夷岩茶》关于产品标签的规定,茶叶产品的标志、标签应当符合GB7718《食品安全国家标准预包装食品标签通则》的规定,涉案商品属预包装食品,但关于生产日期的标示存在不够清晰的情况,违反了《食品安全国家标准预包装食品标签通则》的相关规定,不符合食品安全标准,故根据法律规定,朱子茶业公司应当退还赵闪雷购货款1134元,并支付赵闪雷购货款十倍的赔偿金11340元。

律师建议

食品生产者应当在食品标签的醒目位置,清晰的标示食品真实属性的专用名称。当预包装食品名称本身无法判断真实属性时,应当在名称附近同时标示其真实属性。若在食品标签上强调添加某种有价值的配料或成分,应标示所强调的配料或成分的添加量或含量,进行定量标示。如特别强调添加“枸杞原浆”,需在配料表中说明添加枸杞原浆的添加量或含量。

同时,生产者标示的名称和地址应当是依法登记注册的、能够承担食品安全责任的生产者名称和地址。委托加工的预包装食品的,应当标示受委托单位和委托单位的名称和地址。应清晰标示预包装食品的生产日期和保质期,不得另行在已有标签上加贴、补印或篡改。(除食品标签均以不干胶形式制作外)。

三.“职业打假人”行为是否受到消费者保护问题

自消费者惩罚性赔偿实施以来,“职业打假”行为频繁出现,“职业打假”行为虽在一定程度上具有净化市场的效果,但以牟利为根本目的的职业索赔造成了司法资源的浪费,与消费者保护法的立法目的背道而驰。

案例分析

以上海市第一中级人民法院二审(2020)沪01民终1467号判决书为例,2015年6月10日、8月19日、2016年4月21日,季某某向上海雷允上广泰药店购买了6瓶鸿茅药酒,合计价款1,535元。2016年6月2日,季某某委托上海永乐律师事务所沈立安律师致函鸿茅药业及上海雷允上广泰药店,要求鸿茅药业提供鸿茅药酒年生产量、年销售量及所含豹骨成份的比例(含量)、豹骨来源和豹骨进货发票等书面材料并作出说明。

鸿茅药业法务部回复其生产的鸿茅药酒属中药酒剂非处方药品,其处方中含有豹骨,公司根据国家关于使用豹骨的有关规定,通过国家林业局行政许可批准,系从正规渠道购入,符合相关法律规定,请委托人给予正确的解释及引导,以免消费者对其公司及产品产生不必要的误解。2016年10月8日,季某某以鸿茅药业和上海雷允上广泰药店未提供上述材料,认定鸿茅药酒产品系虚假产品,向法院提起诉讼,要求十倍赔偿季某某购药费用15,350元。该案审理中,双方庭外进行了和解,季某某获48,000元补偿款后撤诉。

法院认为, 本案主要有三个争议焦点。

争议焦点一

鸿茅药酒说明书是否存在虚假宣传,是否构成对季某某的欺诈。季某某认为,豹是国家野生动物保护法保护的濒危野生动物,国家食药监局于2006年3月21日就已发出通知,除库存豹骨外,一律去掉。而鸿茅药业从2006年至2018年不可能还有库存豹骨,从而推断其说明书中说鸿茅药酒内含豹骨是虚假宣传,构成对消费者的欺诈。

鸿茅药业认为,其生产和销售的鸿茅药酒是经过权威部门检验的合格产品;其经过相关部门批准的豹骨采购渠道、采购数量,通过专门途径进行采购,且其外包装上标有明显的野生动物专门标识,有相关证据佐证,故其生产的鸿茅药酒说明书中所述豹骨是确实存在的,不存在虚假宣传问题,也不构成对消费者的欺诈。庭审中,鸿茅药业出示了国家有关部门2016年-2018年三年的行政许可及相应的购销协议,从而证明其购买豹骨是合法合规的,鸿茅药酒中具有豹骨成份,其说明书并不存在虚假宣传和对消费者的欺诈。季某某认为鸿茅药业生产的药酒中无豹骨成份仅凭主观意断,并无实际证据证明,故法院难予采信。

季某某保护濒危野生动物的主观理念值得肯定,如同姚明公益广告所述,“没有买卖就没有杀害”。但鸿茅药业所购豹骨经国家有关部门的行政许可,是否属于野生豹骨还是人工饲养豹骨并未明确,该行政许可是否违法等问题不属于本案审理范畴。本案是买卖合同民事纠纷,争议的是鸿茅药酒说明书是否存在虚假宣传,是否构成对消费者的欺诈问题。

争议焦点二

季某某是否属于《消费者权益保护法》中的适格消费者。季某某认为,自己是通过购买鸿茅药酒与鸿茅药业形成了买卖合同关系,虽然之前获得过赔偿,但也不能就此否认自己是适格消费者的身份。鸿茅药业认为,季某某曾于2016年就因购买鸿茅药酒而向法院提起诉讼并获得相应的补偿。人都有趋利避害的特点,而季某某于2017年12月至2018年1月大量采购鸿茅药酒,其动机非为生活需要使用,而是作为非法谋利的手段,故其并非适格的消费者。

法院认为,我国消费者权益保护法第二条规定,消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护。但本案中的季某某并非适格的消费者。其一、季某某曾于2015年、2016年就购买了鸿茅药业生产的鸿茅药酒,其在2016年的起诉状中明确,其夫妇服用后,自身各种不适症状未见好转,无意间发现鸿茅药酒成分之一豹骨是国家一级保护的野生药材物种而禁止采猎。

因鸿茅药业未提供豹骨来源和进货发票等材料,认为鸿茅药业提供的产品系虚假产品。可见,季某某于2016年已明知鸿茅药酒并不适用于其夫妇腰酸背痛、尿急、筋骨疼痛等症状。身体有恙须在医生指导下对症下药,某种药物并非适用所有人群。而其于2017年12月至2018年1月大量采购鸿茅药酒,根据说明书用量规定每人每天不超过30毫升,季某某购买48瓶,每瓶500毫升,合计为24,000毫升,其夫妇可以服用400天。而季某某诉至本院时距购买时间仅240天左右。

鸿茅药酒系非处方药而非食品,并非可以随意饮用,故季某某两个月内大量购买鸿茅药酒并非为治病;其二、季某某于2016年向本院提起诉讼后经与鸿茅药业协商、和解,获得48,000元的补偿而向本院撤回起诉。在巨大利益诱惑下,季某某为获取更大利益,利用益丰药房各加盟店之间信息不对称的特点而大量采购鸿茅药酒,并以同样的理由向本院再次提起诉讼,显然其行为已超出一般消费者的特点。

争议焦点三

季某某请求按其购买鸿茅药酒价款十倍赔偿是否适用消费者权益保护法。季某某认为,我国《消费者权益保护法》第五十五条虽然规定三倍赔偿费用,但鸿茅药酒是药品,应比一般商品更严格,故可以适用十倍赔偿。鸿茅药业认为,本案争议的鸿茅药酒是药品而非食品,法律对此无规定,季某某要求十倍赔偿无法律依据,而消费者权益保护法仅规定存在欺诈行为的,赔偿金额为购买商品价款的三倍,而鸿茅药业不存在欺诈行为,季某某并非适格的消费者,故季某某的请求不适用《消费者权益保护法》三倍惩罚性损害赔偿。

本院认为,我国《消费者权益保护法》第五十五条第一款规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。而我国《食品安全法》第一百四十八条第二款规定,生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。但是,食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。

《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十一条规定,消费者因虚假广告推荐的食品、药品存在质量问题遭受损害,依据消费者权益保护法等法律相关规定请求广告经营者、广告发布者承担连带责任的,人民法院应予支持。第十五条规定,生产不符合安全标准的食品或者销售明知不符合安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,向生产者、销售者主张价款十倍赔偿金或者依照法律规定的其他赔偿标准要求赔偿的,人民法院应予支持。从以上法律或最高院司法解释的规定都明确,消费者在购买商品或接受服务时构成欺诈的,适用《消费者权益保护法》第五十五条三倍惩罚性赔偿规定;生产不符合食品安全标准或明知不符合食品安全标准而销售的,可以适用《食品安全法》第一百四十八条十倍惩罚性赔偿规定。

惩罚性赔偿必须有法律明确规定,不能适用类推,而目前我国法律并未对药品有相应明确的惩罚性规定,由国家相关部门另行处罚,而最高院司法解释的规定也仅规定消费者服用生产者生产的存在质量问题的药品造成损害的有权要求赔偿;消费者因虚假广告推荐的药品存在质量问题遭受损害,依据《消费者权益保护法》等相关规定请求广告经营者、发布者承担连带责任的,应予支持。也未明确仅仅因虚假广告而应给予惩罚性赔偿。

更何况季某某于本案诉讼中并非适格的消费者,也未因服用鸿茅药酒受到损害;鸿茅药业生产的鸿茅药酒也无虚假宣传、未构成对原告的欺诈,故季某某要求十倍惩罚性赔偿并不适用《消费者权益保护法》。只有适格的消费者或因服用受到损害者才受《消费者权益保护法》的保护。

综上所述,季某某诉求,依据不足,本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:驳回季某某的全部诉讼请求。

《消费者权益保护法》第二条规定,消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护;本法未作规定的,受其他有关法律、法规保护。由该法条引发的争论旷日持久,何为适格的消费者是困扰司法实践的重要问题。消费者身份的确认不仅关系到诉讼主体资格问题,同样也会影响到最终损害赔偿能否得到支持。何为适格的消费者亦或者是《消费者权益保护法》所说的消费者?“疑假买假”者是否是适格的消费者?主要有以下三种观点:

“疑假买假”者非消费者

该观点认为,消费者是与经营者发生交易的民事主体,消费者是相对于经营者而言的,消费者须为自然人。消费者是以消费为目的购买、使用商品或者接受服务的人。消费依据消费的领域可以分为生产性消费与生活性消费,《消费者权益保护法》所保护的是为生活性消费的消费者。无论是消费者还是非消费者,其与经营者的交易行为都要受到私法诚信原则的约束。按照此观点,“疑假买假”后又反悔或者主张赔偿,其行为有违诚信原则,其提出的惩罚性损害赔偿不应被支持。

“疑假买假”者是消费者

第二种观点认为,在市场经济不断发展的今天,买卖双方的行为非此即彼,因此可以将生活消费界定为非生产经营行为,按此理解“知假买假”者显然是适格的消费者。许多人担心因此存在道德风险,促使更多的人追求巨额惩罚性损害赔偿。但是经济利益并不能区分生活消费行为与生产经营行为,生活消费行为同样可以追求经济利益。同时,依据《消费者权益保护法》获得惩罚性损害赔偿本身也是法律赋予消费者的合法权益,这种获益本身具有合法性。

适格消费者界定的“两分法”

1993年《消费者权益保护法》中规定了消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护。2013年修改后的《消费者权益保护法》第二条并未修改,界定消费者时继续保持了“为生活消费需要”的条件。理论和实务界对于该条件的存在,充斥着各种分歧和争论。职业打假人等职业更是如雨后春笋,惩罚性损害赔偿案件也是源源不断。虽然生活消费行为和生产经营行为无法准确区分,但笔者认为《消费者权益保护法》中规定的“为生活消费需要”是有其合理性的。

《消费者权益保护法》中的消费者立法模式可以灵活的进行解释,以根据实际情况扩大其法益保护的范围。《消费者权益保护法》上的消费者界定应该采用“二分法”。在消费合同关系中,“疑假买假”者是广义上的消费者;但在惩罚性损害赔偿诉讼中,如果不是为“生活消费需要”而消费,则“疑假买假”者不是适格的惩罚性损害赔偿消费者。“疑假买假”只能说明其消费时对商品的认知状态,并不能证明其购买的目的是生活消费还是生产经营。如果其消费行为并不是为生活需要,则其惩罚性损害赔偿诉请不应该被支持。本案中的季某某短短十几天内购买了48瓶鸿茅药酒,其行为并不是为了生活消费需要,季某某不是惩罚性损害赔偿诉请中的适格消费者。

对于欺诈行为之司法认定,惩罚性损害赔偿制度启动的前提是要有欺诈行为的存在。《消费者权益保护法》未对欺诈行为进行界定,而司法审判中却存在着界定的需要。在消费法律关系中,如何对欺诈行为进行司法认定需要考虑。

1.《消费者权益保护法》的社会法特质

《消费者权益保护法》中规定了“欺诈行为”,但并没有对其边界作出界定。引发理论界对消费法律关系中“欺诈行为”认定的理论争鸣,进而导致实务界陷入判断的混沌状态。消费者法的社会法属性必然促使《消费者权益保护法》比私法更加关注知假买假行为的社会影响,消费者法的纠纷预防和交易公平保障的价值追求,对知假买假者是否属于《消费者权益保护法》中的消费者界定以及对经营者欺诈的认定,作出与私法不同的理解。

对《消费者权益保护法》中的欺诈行为的认定,应该在《消费者权益保护法》的社会法属性的基础上展开。以私法的思维范式来理解或者解释《消费者权益保护法》中的私法制度范式是恰切的,但用以解释《消费者权益保护法》中的新兴的经济法制度范式则缺乏恰当性。因此许多学者认为《消费者权益保护法》中的欺诈行为认定有别于与民法中的欺诈行为认定。

2.欺诈认定标准的选择

《中华人民共和国民法典》第148条规定,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。本条规定包括以下几点内容:第一,欺诈系由民事法律行为的一方当事人实施,而相对人因此欺诈行为陷入错误判断,并进而作出了意思表示。换言之,如果没有行为人的欺诈行为,相对人将不会作出这种意思表示,民事法律行为不会成立。第二,欺诈的构成并不需要受欺诈人客观上遭受损害后果的事实,只要受欺诈人因欺诈行为作出了实施民事法律行为的意思表示,即可成立欺诈。第三,欺诈的法律后果为可撤销,享有撤销权的是受欺诈人。《消费者权益保护法》与传统民法部门法之间存在差别,前者有着更多公权力干预的色彩,但与传统民法依然有着千丝万缕的联系。

相比较《中华人民共和国民法典》来说,《消费者权益保护法》关于消费合同的规定是民事合同的特别规定。《中华人民共和国民法典》对于欺诈行为进行了规定,在《消费者权益保护法》对欺诈行为未做规定的情况下,在消费者主张的惩罚性损害赔偿案件中,关于欺诈行为的认定时,应类推适用《中华人民共和国民法典》中有关欺诈行为认定的规定。但对实施欺诈一方的主观故意认定时,相对于传统民法应该较为宽松,可以通过认定欺诈事实的存以反推主观故意或者过失的存在。

3.本案欺诈行为的认定

本案中,鸿茅药业出示了国家有关部门2016年-2018年的行政许可及相应的购销协议,从而证明其购买豹骨是合法合规的,鸿茅药酒中具有豹骨成份,其说明书并不存在虚假宣传和欺诈。另外,季某某曾在2016年与鸿茅药业发生过纠纷,其在当时的庭审笔录中明确该药酒对自身的疾病没有效果。但在2018年12月分,季某某再次购买大量药酒并以相同的理由主张惩罚性损害赔偿,季某某不属于《消费者权益保护法》中适格的消费者。由此可见,鸿茅药业不存在欺诈的故意和欺诈行为,季某某“疑假买假”时未陷入错误认识,也未遭受损失。鸿茅药业不存在《消费者权益保护法》第五十五条规定的欺诈行为。

惩罚性赔偿适用的思维路径主要是惩罚性损害赔偿制度适用的前提条件,在于经营者实施了欺诈行为并导致消费者遭受了损失,同时需要强调惩罚性损害赔偿的权利主体是适格的消费者。惩罚性损害赔偿制度相对于其他救济制度来说,其适用条件会更严格,在某种程度来说该制度的适用具有谦抑性。在“疑假买假”案件中,不能一概而论是否支持购买者的损害赔偿诉请,而应该以“为生活消费需要”为标准,对“疑假买假”情况进行类型化区分。如果其行为具有职业性、长期性、盈利性的特点,则可以判定并非为生活消费需要,如果此时产品存在瑕疵则消费者可以通过违约责任等进行救济。如果不具备以上特点,则可以认定其是适格的消费者,进而判断是否存在欺诈行为、欺诈故意,从而判断是否适用惩罚性损害赔偿。

● 是否是适格消费者

从域外立法来看,关于消费者的概念界定,主要有三种立法模式:一是反向排除;如《日本消费者合同法》规定,消费者是为经营事业目的之外缔结合同的自然人。二是正面表述消费者的概念;如《美国统一商法典》规定,消费者是指为了个人、家庭成员或者家庭目的而购买商品的个人。三是混合立法模式;即对消费者的界定既有正面表述,也从反向排除,如澳大利亚相关法律。相应的也产生了三种司法适用的判断模式。在我国司法实践中,应采用混合立法思路较为妥当,应坚持“为生活消费需要”的条件,并附加反向排除模式即不为生产经营之目的,以确认消费者是否适格。

●是否存在欺诈行为

在判定欺诈行为是否存在时,则需要按照传统民法关于欺诈的认定。坚持四要素的判断,同时在欺诈故意的判断上,应该降低判断标注,并将举证责任倒置给经营者,让其证明其在产品的生产和经营中不存在欺诈的故意。同时对于损失的把握上,要求当事人提供消费的费用支出证明即可,不需要就其遭受的损失与惩罚性损害赔偿的数额是否相当进行举证和判断。

●是否适用惩罚性赔偿

如果权利主张主体是适格的消费者,也有充分的证据证明存在欺诈行为,此时则可以适用惩罚性损害赔偿制度。同时根据消费产品类型进行请求权基础检索。值得注意的是,之前对于药品未设立惩罚性损害赔偿制度,但根据2019年8月26日修订、同年12月1日起施行的《中华人民共和国药品管理法》第一百四十四条第三款之规定,“生产假药、劣药或者明知是假药、劣药仍然销售、使用的,受害人或者其近亲属除请求赔偿损失外,还可以请求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金”。消费产品类型不同,则惩罚性损害赔偿之赔偿数额、请求权基础也不尽相同。以消费产品类型确定裁判规范,具有其合理性、可行性。

通过案例分析,审查“职业打假”行为是否受到消费者保护问题主要包括以下几个方面:

(1)商家是否存在违反消费者保护法的行为

(2)消费者购买行为是否与商家违法行为有因果关系

(3)“职业打假”行为是否属于消费者行为

律师建议

针对“知假买假”“职业打假”者,引发大量索赔诉讼,要求额外赔偿的行为与消费者权益保护的立法目的不符,也违反了诚实信用原则,其动机并非为了净化市场,而是利用惩罚性赔偿为自身牟利或借机对商家进行敲诈勒索。更有甚者针对某产品已经胜诉并获得赔偿,又购买该产品以图再次获利。实践中已有大量判决不支持这种“职业打假”行为,部分法院已针对本辖区出台指导性意见措施,明确不支持此种知假买假、以牟利为目的的打假行为。考虑到食药安全问题的特殊性及现有司法解释和司法实践的具体情况,最高院认为目前可以考虑在除购买食品、药品的情形之外,逐步限制职业打假人的牟利性打假行为。将根据实际情况,适时借助司法解释、指导性案例等形式,逐步遏制职业打假人的牟利性打假行为。

四.惩罚性赔偿是否以人身损害为前提问题

消费者主张经营者或生产者承担惩罚性赔偿责任时,经营者或生产者往往以未造成消费者人身损害为抗辩理由。最高人民法院也已解释明晰对该抗辩理由不予支持,根据《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(一)》第十条规定,食品不符合食品安全标准,消费者主张生产者或者经营者依据食品安全法第一百四十八条第二款规定承担惩罚性赔偿责任,生产者或者经营者以未造成消费者人身损害为由抗辩的,人民法院不予支持。惩罚性损害赔偿制度首先具有经济上的补偿功能,又因赔偿金额一般超过实际损失而具有惩罚性,还因其惩罚性而具有对不良行为的阻碍功能,从而最终通过实现赔偿和惩罚的微观功能达到促进良好市场秩序形成的宏观功能。随着消费水平的增长,惩罚性损害赔偿制度适用空间不断扩张,其在维护消费者合法权益方面发挥着积极作用。

案例分析

以深圳市罗湖区人民法院一审(2021)粤0303民初4670-4716号判决为例,原告邓某某在被告深圳沃尔玛百货零售有限公司各分店分次购买了某散装食品。原告提交的实时购物视频中均显示,原告用工具承装涉案食品并对其进行装袋,此过程中可以看到现场盛放的涉案食品中出现零星黑色小虫。故诉请判决被告支付赔偿金。

被告辩称理由如下:1.被告作为销售者已经履行了进货检验义务,涉案商品是质量合格的安全商品。2.原告以牟利为目的购买涉案商品,违反诚实信用原则,其购买行为不应受到法律保护。3.本案为产品销售者责任纠纷,应以侵权结果发生为前提。原告未因商品受到伤害,要求赔偿没有事实和法律依据。

法院认为,关于被告主张的赔偿应以侵权结果发生为前提,根据《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(一)》第十条规定,食品不符合食品安全标准,消费者主张经营者承担惩罚性赔偿责任,经营者以未造成消费者人身损害为由抗辩的,人民法院不予支持。故对于被告的该项抗辩主张本院不予支持。

律师建议

惩罚性赔偿不以消费者未受到伤害为抗辩原由,主要包括《消费者权益保护法》第五十五条、《食品安全法》第一百四十八条、《民法典》第一千二百零七条规定赔偿内容,且根据首负责任制,消费者可向生产者或经营者中任一选择承担责任,生产者和经营者不得以未被起诉方为终局责任人为理由而抗辩。食品生产者和经营者公司应当建立有效的食品安全合规管理制度,避免此种赔偿责任风险。

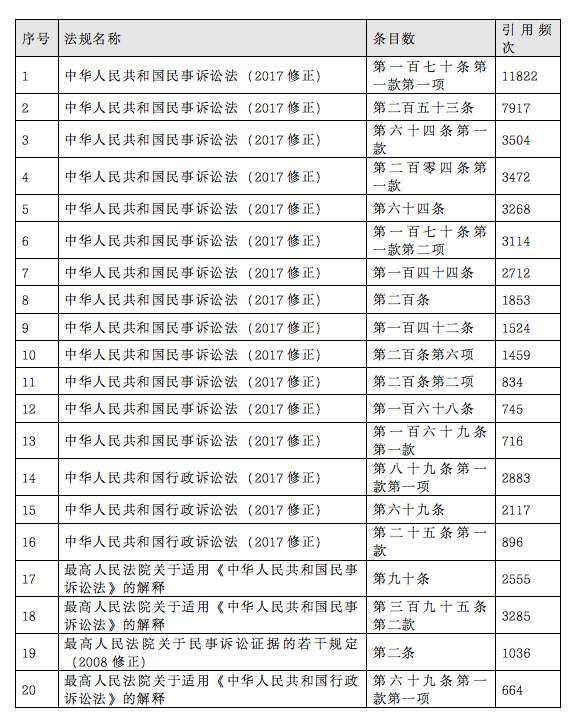

高频法条

此处统计了所有被援引的高频法条,其中,高频实体法条见下表:(内容见附件)

高频程序法条见下表:

附录

《中华人民共和国食品安全法(2015修正)》

第二十六条

食品安全标准应当包括下列内容:

(一)食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定;

(二)食品添加剂的品种、使用范围、用量;

(三)专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的营养成分要求;

(四)对与卫生、营养等食品安全要求有关的标签、标志、说明书的要求;

(五)食品生产经营过程的卫生要求;

(六)与食品安全有关的质量要求;

(七)与食品安全有关的食品检验方法与规程;

(八)其他需要制定为食品安全标准的内容。

第三十四条

禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:

(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料生产的食品;

(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;

(三)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂;

(四)超范围、超限量使用食品添加剂的食品;

(五)营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品;

(六)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂;

(七)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

(八)未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

(九)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂;

(十)标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;

(十一)无标签的预包装食品、食品添加剂;

(十二)国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;

(十三)其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。

第六十七条

预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项:

(一)名称、规格、净含量、生产日期;

(二)成分或者配料表;

(三)生产者的名称、地址、联系方式;

(四)保质期;

(五)产品标准代号;

(六)贮存条件;

(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

(八)生产许可证编号;

(九)法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。

专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品,其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

食品安全国家标准对标签标注事项另有规定的,从其规定。

第一百四十八条

消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的,可以向经营者要求赔偿损失,也可以向生产者要求赔偿损失。接到消费者赔偿要求的生产经营者,应当实行首负责任制,先行赔付,不得推诿;属于生产者责任的,经营者赔偿后有权向生产者追偿;属于经营者责任的,生产者赔偿后有权向经营者追偿。

生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。但是,食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。

第一百五十条

本法下列用语的含义:

食品,指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。

食品安全,指食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。

预包装食品,指预先定量包装或者制作在包装材料、容器中的食品。

食品添加剂,指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质,包括营养强化剂。

用于食品的包装材料和容器,指包装、盛放食品或者食品添加剂用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者食品添加剂的涂料。

用于食品生产经营的工具、设备,指在食品或者食品添加剂生产、销售、使用过程中直接接触食品或者食品添加剂的机械、管道、传送带、容器、用具、餐具等。

用于食品的洗涤剂、消毒剂,指直接用于洗涤或者消毒食品、餐具、饮具以及直接接触食品的工具、设备或者食品包装材料和容器的物质。

食品保质期,指食品在标明的贮存条件下保持品质的期限。

食源性疾病,指食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性等疾病,包括食物中毒。

食品安全事故,指食源性疾病、食品污染等源于食品,对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

《中华人民共和国食品安全法(2018修正)》

第二十六条

食品安全标准应当包括下列内容:

(一)食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定;

(二)食品添加剂的品种、使用范围、用量;

(三)专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的营养成分要求;

(四)对与卫生、营养等食品安全要求有关的标签、标志、说明书的要求;

(五)食品生产经营过程的卫生要求;

(六)与食品安全有关的质量要求;

(七)与食品安全有关的食品检验方法与规程;

(八)其他需要制定为食品安全标准的内容。

第三十四条

禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:

(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料生产的食品;

(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;

(三)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂;

(四)超范围、超限量使用食品添加剂的食品;

(五)营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品;

(六)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂;

(七)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

(八)未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

(九)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂;

(十)标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;

(十一)无标签的预包装食品、食品添加剂;

(十二)国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;

(十三)其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。

第六十七条

预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项:

(一)名称、规格、净含量、生产日期;

(二)成分或者配料表;

(三)生产者的名称、地址、联系方式;

(四)保质期;

(五)产品标准代号;

(六)贮存条件;

(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

(八)生产许可证编号;

(九)法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。

专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品,其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

食品安全国家标准对标签标注事项另有规定的,从其规定。

第一百四十八条

消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的,可以向经营者要求赔偿损失,也可以向生产者要求赔偿损失。接到消费者赔偿要求的生产经营者,应当实行首负责任制,先行赔付,不得推诿;属于生产者责任的,经营者赔偿后有权向生产者追偿;属于经营者责任的,生产者赔偿后有权向经营者追偿。

生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。但是,食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。

第一百五十条

本法下列用语的含义:

食品,指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。

食品安全,指食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。

预包装食品,指预先定量包装或者制作在包装材料、容器中的食品。

食品添加剂,指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质,包括营养强化剂。

用于食品的包装材料和容器,指包装、盛放食品或者食品添加剂用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者食品添加剂的涂料。

用于食品生产经营的工具、设备,指在食品或者食品添加剂生产、销售、使用过程中直接接触食品或者食品添加剂的机械、管道、传送带、容器、用具、餐具等。

用于食品的洗涤剂、消毒剂,指直接用于洗涤或者消毒食品、餐具、饮具以及直接接触食品的工具、设备或者食品包装材料和容器的物质。