随着我国进入老龄化社会,一些不法分子便迎合老年人日益增长的养老服务需求,以“养老服务”为幌子,虚构投资、服务项目,诱使老年人投资,骗取钱财的现象愈演愈烈。

近日,平安中国建设协调小组在全国部署开展整治养老诈骗专项行动。西宁随即全面启动打击整治养老诈骗专项行动,依法严厉打击养老诈骗犯罪,重点惩治以提供养老服务、投资养老项目、销售养老产品、代办养老保险等为名实施侵害老年人合法权益的诈骗、集资诈骗等犯罪。

笔者梳理了养老诈骗中的常见手段、可能涉嫌的罪名及其追诉标准问题,予以简要回答,并对老年人防范养老诈骗提出建议。

问题一:常见的养老诈骗手段有哪些?

1.提供“养老服务”:以提供养老床位等服务为名收取会员费、预售金,承诺还本付息或者给付回报等方式非法吸收公众资金。

2.投资“养老项目”:以承诺到期归还本金并定期支付高额收益为诱饵,让老年群体参与投资虚构的项目。

3.销售“养老产品”:通过各种线上线下宣传方式,诱骗老年人购买价格虚高的保健品或者假冒伪劣产品。

4.宣称“以房养老”:打着“以房养老”的旗号,诱使老年人抵押房屋,从而牟取老年人的资金挪为他用。

5.代办“养老保险”:谎称有“特殊渠道”能够补缴社会养老保险,并以社会养老保险连续购买、“交多领多”等伎俩,骗取钱款。

6.开展“养老帮扶”:假借义务诊疗、免费陪护、慈善捐助和上门服务等形式接近老年人,骗取老年人的信任,进而对老年人实施诈骗。

问题二:上述养老诈骗行为可能会涉嫌哪些罪名?

答:养老诈骗,根据行为人的主观目的及行为方式的不同而可能触犯不同的罪名,包括诈骗罪、集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪等罪名。

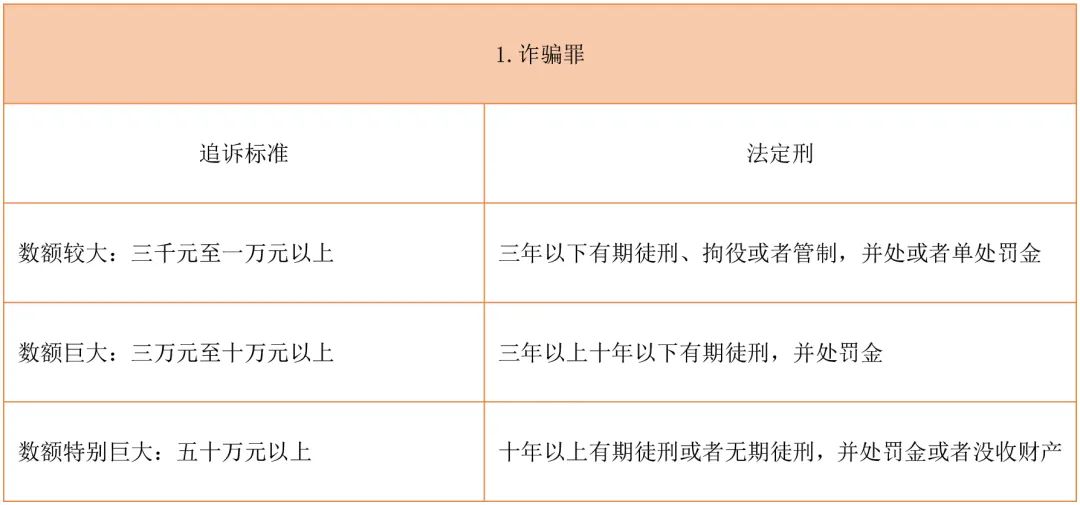

1.以非法占有为目的,使用上述诈骗手段骗取老年人钱财,数额较大的,触犯诈骗罪。

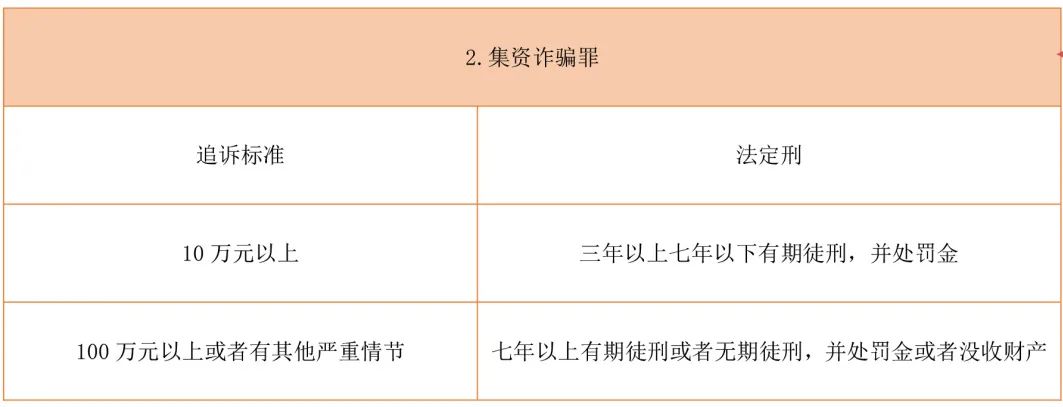

2.以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会不特定老年人吸收资金,数额较大的,触犯集资诈骗罪。

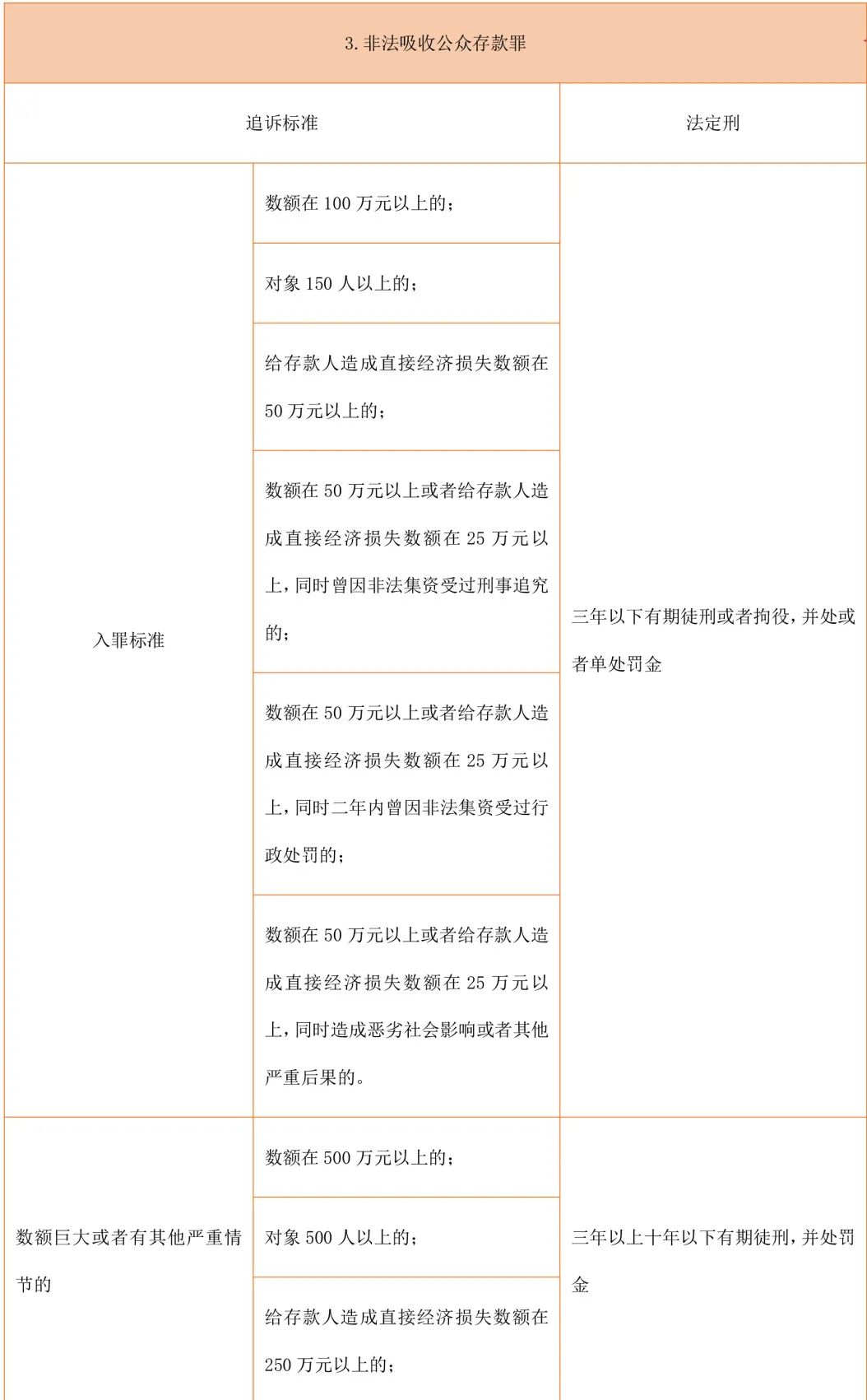

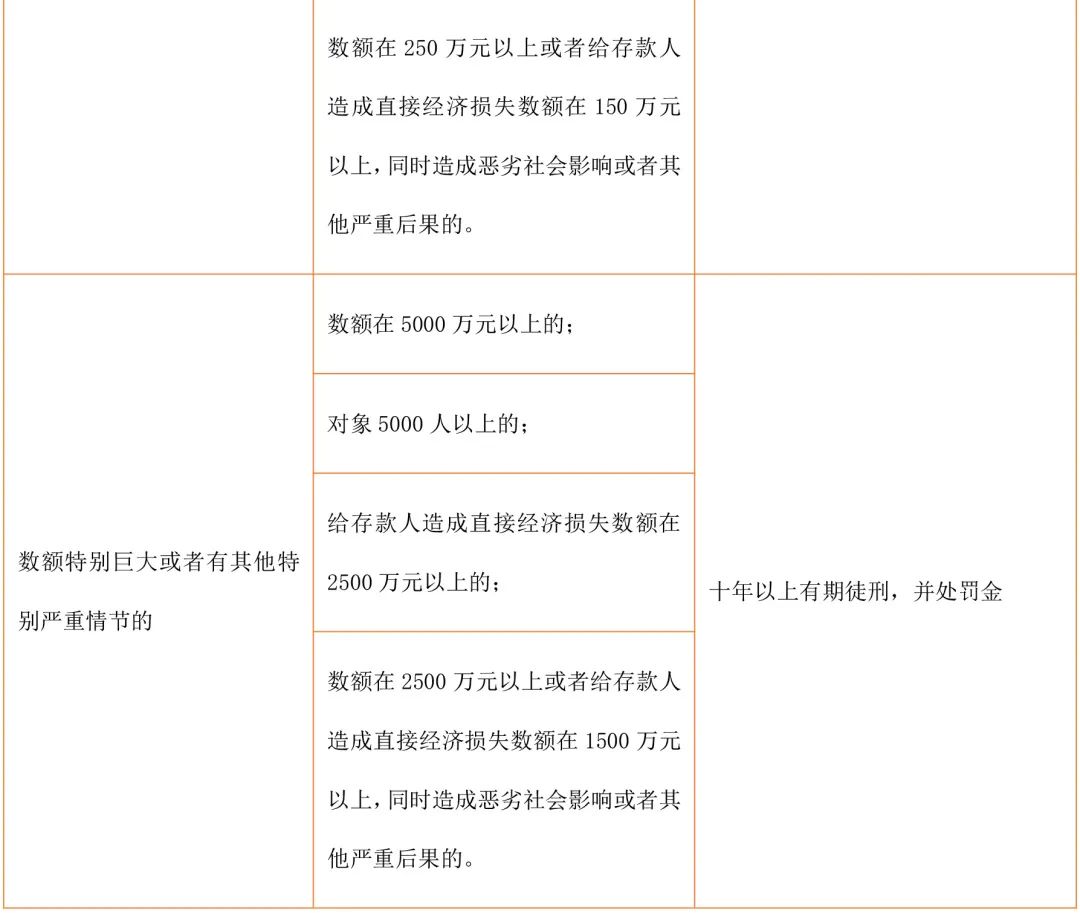

3.以各种养老名义非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,触犯非法吸收公众存款罪。

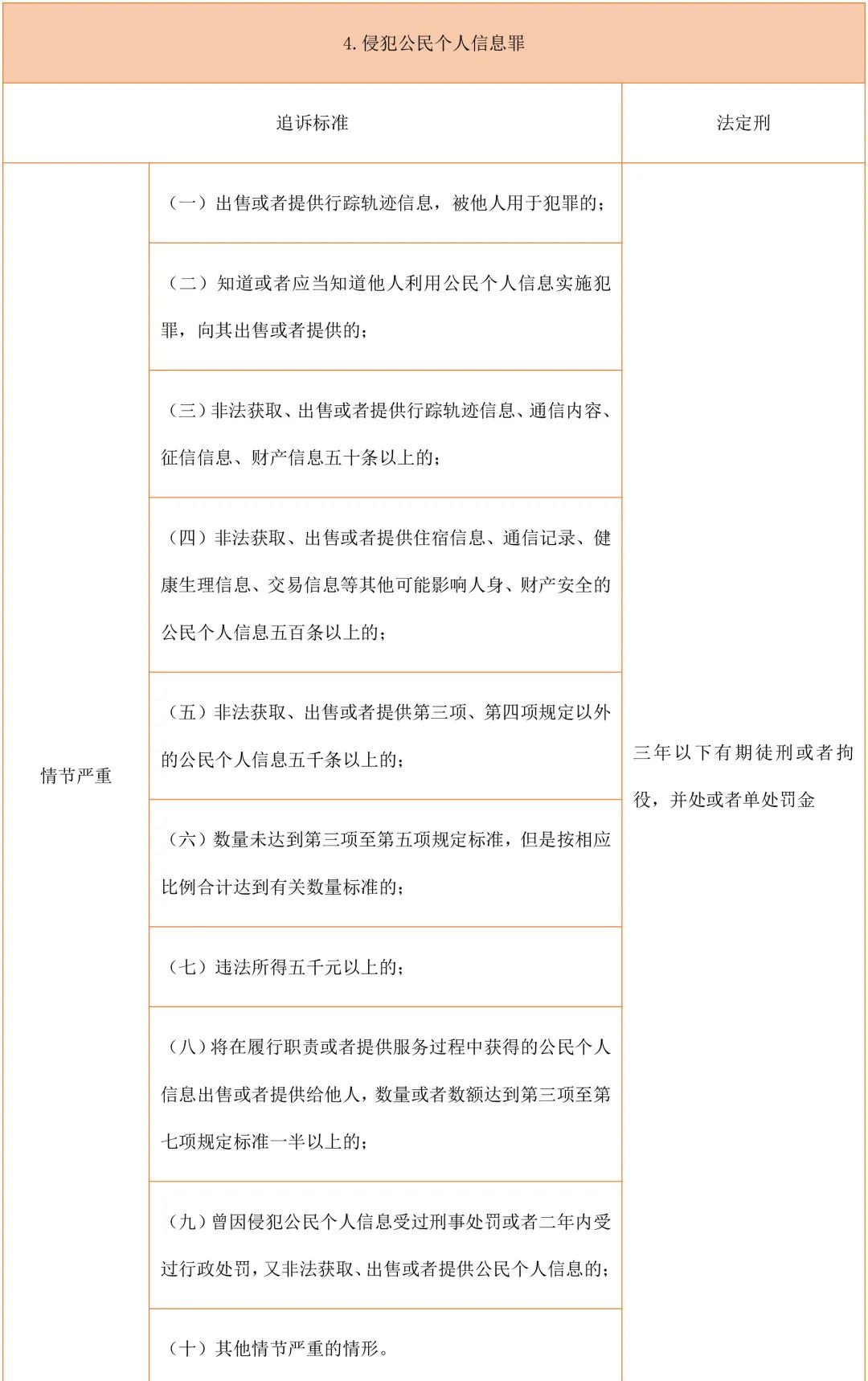

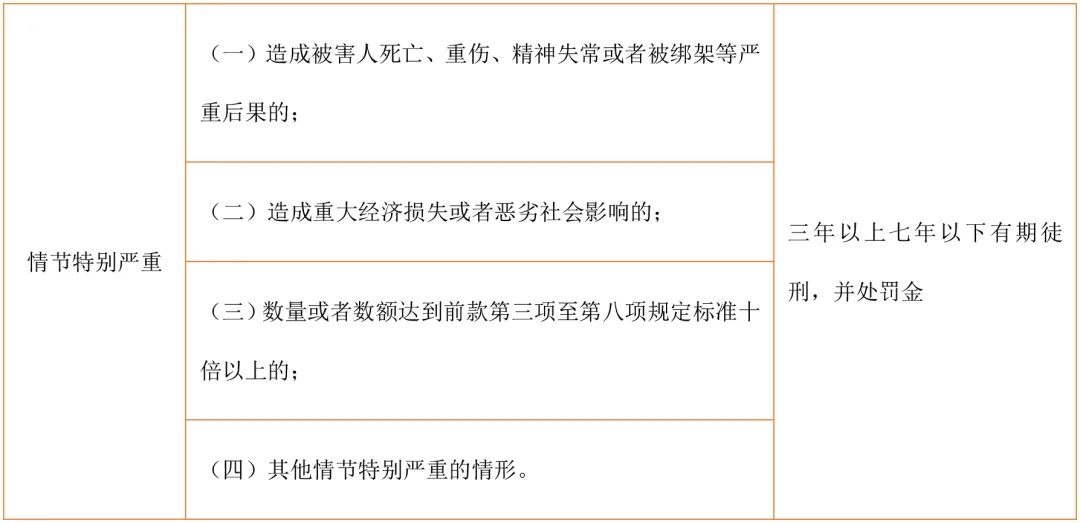

4.不法分子为了骗取老年人钱财,通常会非法获取老年人个人信息并用于牟利,情节严重的,触犯侵犯公民个人信息罪。

问题三:以上罪名的追诉标准是什么?

问题四:老年人如何更好地防范养老诈骗?

1.拒绝高息诱惑:对“保本高息、高息分红、高息返点”等投资理财项目保持警惕,牢记“天上不会掉馅饼”。

2.端正保健理念:要从正规渠道获取科学的保健知识,要正规医疗机构就医,遵医嘱服用药物,不要相信所谓的“特效药”“神医”。

3.树立安全意识:妥善保管自己的个人信息,如身份证号码,与身份信息绑定的银行卡、密码等,尽量避免在公共网络环境下使用金融服务。

4.提高防骗意识:老年人平时要多关注官方新闻媒体、普法宣传栏等,了解当前多发的各种诈骗手段,提高对骗局的识别能力。

5.树立维权意识:一旦上当受骗,应该立即报警,通过法律途径维权。发现养老诈骗线索时,及时向公检法等部门举报,共同打击养老诈骗违法犯罪现象。