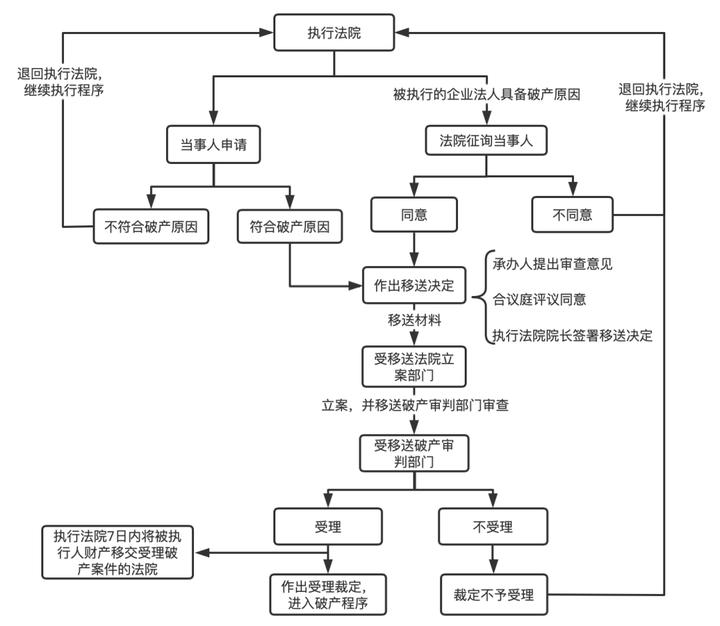

“执转破”是执行案件移送破产审查制度的简称,指人民法院在执行程序中发现作为被执行人的企业法人符合破产条件,经申请执行人或被执行人同意后裁定中止对该被执行人的执行,并将执行案件相关材料移送被执行人住所地法院进行破产审查的制度。

2015年2月4日起实施的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称“《民诉法解释》”)第五百一十三条至第五百一十六条正式确立“执转破”制度,从制度上打通了执行不能案件通过法院移送进入破产程序的通道,很大程度上缓解了案件“执行难”的问题;2017年1月20日最高法院《关于执行案件移送破产审查若干问题的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的发布,更完善了“执转破”的程序性要求。

尽管“执转破”制度已经相对制度化,但是在具体的实施过程中仍存在诸多问题,本文对“执转破”制度优势、不足进行整理总结,并针对不足提出解决建议,供读者参考。

一、“执转破”制度流程

二、“执转破”的制度优势

司法实践中,人民法院常以“终结本次执行”的方式退出执行程序,随着终本案件数量逐年提升,出现债权人即便拿到胜诉的生效判决权益也无法实现的社会现象,使得人民法院公信力大大降低。而“执转破”制度可以有效解决执行案件“执行难”、执行“终而不结”的问题,也避免了同一生效法律文书反复执行。

从法院角度来说,“执转破”制度能够一定程度上解决执行案件久执不结等问题,从债权人及债务人角度来说,亦存在诸多益处。

从债权人角度而言,通过破产程序可能使债权人的债权一定程度上得以清偿。因为执行程序保护的是个别债权人的权益,而破产程序在于公平保护全体债权人利益。通过执行程序与破产程序的衔接,可以防止债务人通过个别执行程序偏袒性还债,也避免债务人财产被个别债权人通过执行程序被全部瓦解瓜分。

从债务人角度来说,在执行案件数量众多,大量到期债务无法清偿的情况下,进入破产程序一方面可停止计算附利息的债权利息,有效阻止债务规模继续扩大;另一方面,可通过梳理资产和负债以及对外债权的催收、资产变现等措施,一次性解决企业所有债务。

三、“执转破”制度适用存在的问题

“执转破”制度优势显著,但在实务操作中也存在一些问题,导致制度优势难以充分发挥。

第一,“执转破”制度不完善。虽然《民诉法解释》与《指导意见》对移送程序做出了较为具体的规定,但是对于执行法院与破产法院之间、法院内部各部门之间如何进行衔接没有作出较为明确的规定。执行法院与破产法院之间的协调不到位,会阻碍程序的推进,降低司法效率。

第二,执行法官缺乏破产条件识别能力。执行法官没有经过专业的破产审判训练,很难对债务人是否具备破产条件做出判断和识别,导致执行案件进入破产审查程序后发现债务人不具备破产条件退回执行程序,又或者被执行人已符合破产条件,但在执行程序中“久执不结”。

第三,破产案件的推进必然产生破产费用,债权人不愿另行支付其他费用增加追债成本,债务人无力支付破产费用。破产费用保障制度的缺失,也使“执转破”程序启动更为艰难。

四、“执转破”制度的完善建议

“执转破”包括法律制度以及实践操作两个层面的衔接,二者的高效衔接,能够有效实现执行程序与破产程序的衔接和转换,同时有利于节约有限的司法资源。鉴于此,针对上述“执转破”制度中存在的问题,提出如下完善建议。

第一,完善并细化“执转破”程序相关法律制度。为确保“执转破”程序依法启动、有序开展、衔接顺畅,国家层面应统一明确执行案件移送破产程序的标准,细化执行法院移送破产法院的具体操作流程。同时,地方法院可以对执行移送破产程序中的执行案件的中止、终结、破产程序启动后原财产保全措施的解除以及“执转破”工作的监督等内容提出工作指引,推动“执转破”程序工作高效开展。

第二,法院执行部门加强破产法律学习,培养破产条件识别能力。通过举办培训、座谈会、与专门从事破产业务的部门进行定期交流等方式,提高执行法院的破产知识储备。在“执转破”程序具体操作过程中,由执行法官对被执行人充分的进行破产原因的甄别,破产审判法官径直根据执行法院的报告出具受理裁定,从而节省破产法院审查破产原因的时间,大大提高衔接时效和成功率。

第三,建设“执转破”案件费用保障机制。建立“执转破”案件管理人援助基金,保障管理人的合理报酬和破产程序运行必要费用等的支付。因个别地区已经建立“无产可破”案件管理人援助基金,可以将符合条件的“执转破”案件纳入“无产可破”案件范围内。另外,法院也可以考虑依照相关法律法规对移送破产后确无破产财产的企业予以减免诉讼费用。

综上所述,“执转破”制度优势突出,但存在的问题也非常明显,如果这些问题得到解决,对于债权人、债务人、法院三方来说,均是一个解决现实问题的有效途径。