“公司的社会责任”大数据浅析

「声明」本文系树人律师事务所律师及职员撰写原创文章,同步公开发表在树人律师事务所微信公众号及网站上,

文章著作权属树人律师事务所所有,在其他平台或媒体发布、转载需经树人律师事务所许可。

取得许可在文末扫码关注“树人律师”进行联系。

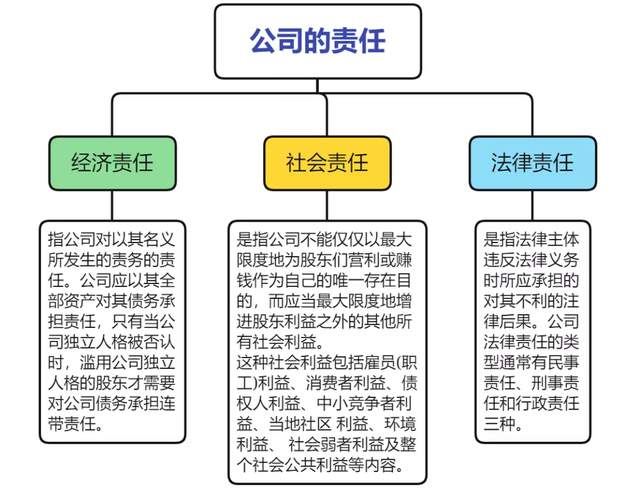

公司的责任可以划分为公司的经济责任、公司的社会责任、公司的法律责任。我们看图做一简单了解:

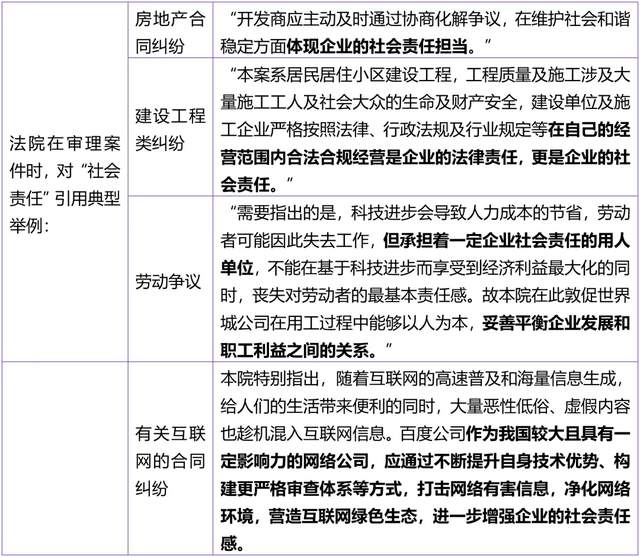

本篇主要浅析法院审理案件时对于企业的社会责任的引用。

我国2005年《公司法》明确规定了公司的社会责任,《公司法》第5条对公司社会责任问题做了原则性规定,即公司应当在国家宏观调控下,按照市场需要组织生产经营,以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。其中,接受国家宏观调控、按市场需求组织生产经营、提高经济效益和劳动生产率等,都属于立法对社会责任的要求。

一、数据来源

时间:2021年12月14日之前

案例来源:Alpha案例库

案由:民事

检索条件:

法院认为包含:企业社会责任、企业的社会责任、公司社会责任、公司的社会责任

案件数量:584件

数据采集时间:2021年12月14日

二、检索结果可视化

本次检索获取了民事2021年12月14日前共584篇裁判文书。通过不同项下的可视化图表,让法院审理案件时对“企业社会责任、企业的社会责任、公司社会责任、公司的社会责任”的引用情况跃然纸上,展现数据的同时通过笔者浅析,可以看到社会责任在审判中的应用情况及真正得到贯彻落实还需很长的路要走。

(一)整体情况分析

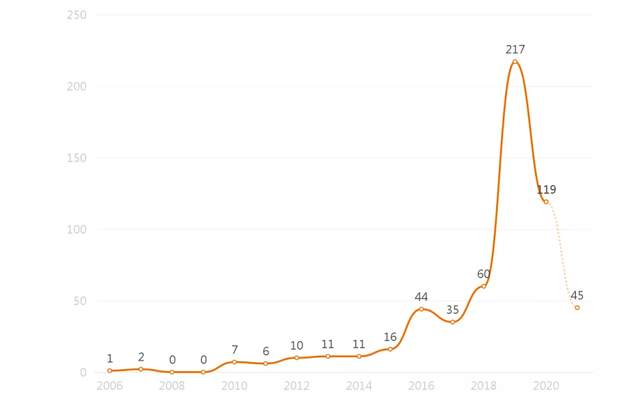

从上方的年份分布可以看到法院审理案件时对“企业社会责任、企业的社会责任、公司社会责任、公司的社会责任”的引用情况民事案例数量的变化趋势,整体基本呈现上升趋势,2019年、2020年都处于激增状态,今年有所下降。

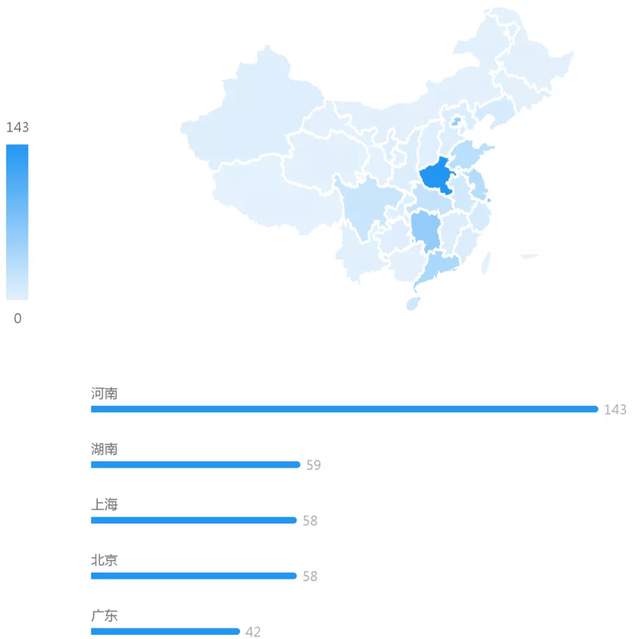

从地域分布来看,当前民事案例主要集中在河南省、湖南省、上海市,分别占比24.49%、10.10%、9.93%。其中河南省的案件量最多,达到143件。(注:此处显示该条件下案例数量排名前五的省份。)在此搜索条件下,青海省仅1件案件进行引用。

(二)案由分布

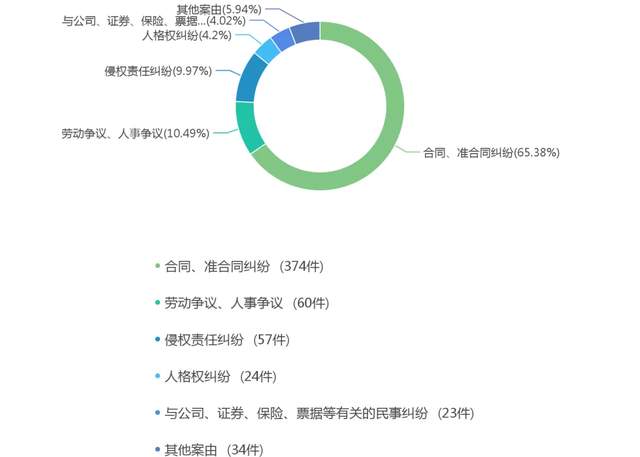

从上面的案由分类情况可以看到,引用“企业社会责任、企业的社会责任、公司社会责任、公司的社会责任”的案件最主要的案由是合同、准合同纠纷,有374件,占一半以上,其次是劳动争议、人事争议,侵权责任纠纷,其他案由,人格权纠纷。

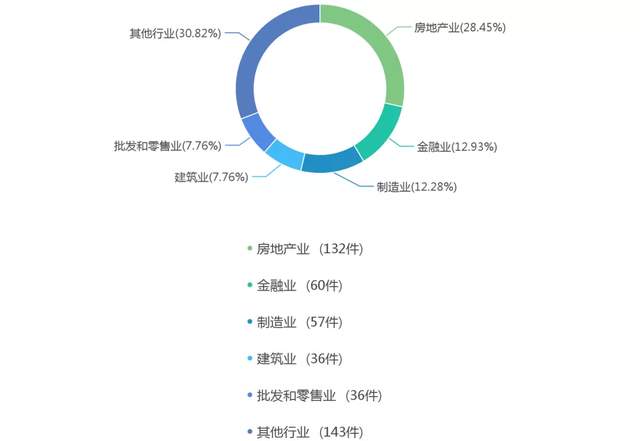

(三)行业分布

从上面的行业分类情况可以看到,引用社会责任的案件的行业分布主要集中在房地产业,金融业,制造业,建筑业,批发和零售业。

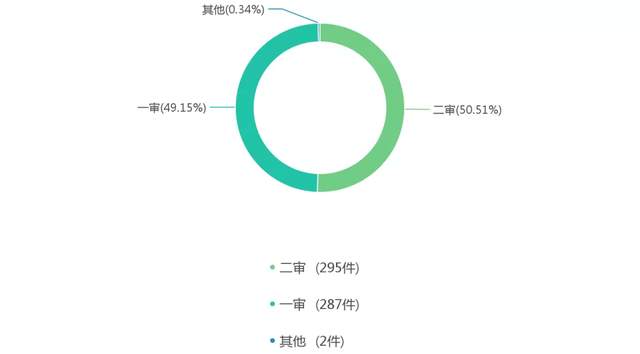

(四) 程序分类

从上面的程序分类统计可以看到当前检索条件下的审理程序分布状况。一审案件有287件,二审案件有295件。

(五)裁判结果

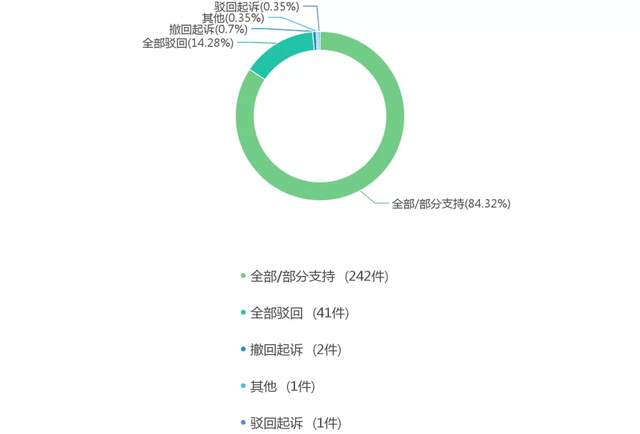

一审裁判结果

通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下全部/部分支持的有242件,占比为84.32%;全部驳回的有41件,占比为14.29%;撤回起诉的有2件,占比为0.70%。

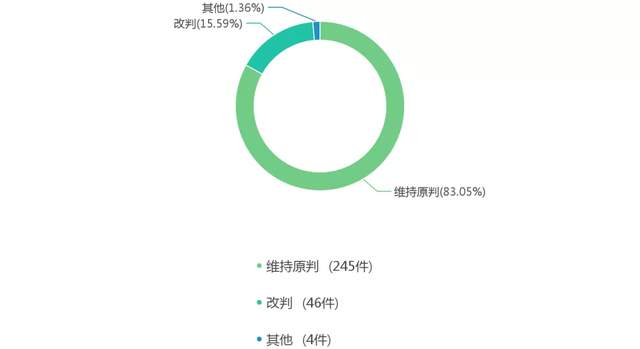

二审裁判结果

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有245件,占比为83.05%;改判的有46件,占比为15.59%;其他的有4件,占比为1.36%。

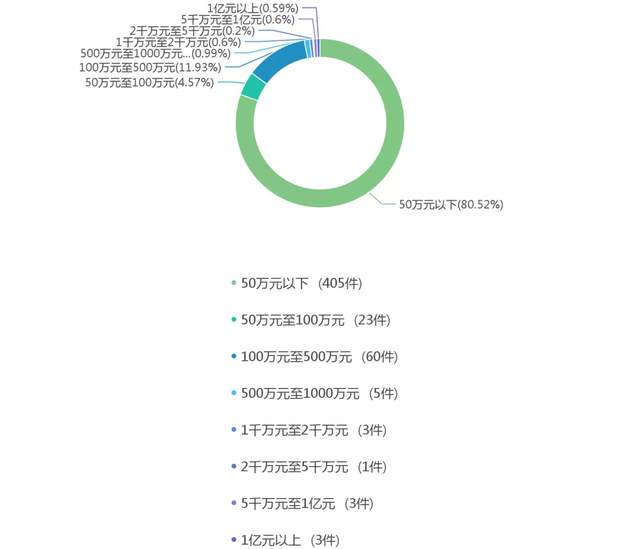

(六)标的额可视化

通过对标的额的可视化分析可以看到,标的额为50万元以下的案件数量最多,有405件,100万元至500万元的案件有60件,50万元至100万元的案件有23件,500万元至1000万元的案件有5件,1千万元至2千万元的案件有3件。

(七) 审理期限可视化

通过对审理期限的可视化分析可以看到,当前条件下的审理时间更多处在31-90天的区间内,平均时间为89天。

笔者观点:

综合以上可以看到,传统公司法理论认为,公司存续的目的在于追求全体股东利益最大化。但随着对企业社会责任的不断重视,随着认为社会责任是公司追求公司利益的题中之义的观点不断盛行,法院审理时考虑企业社会责任的占比逐渐增多,法院引用时大多是以公司守法、企业维护职工利益、消费者利益、环境利益、社会弱者利益等方面考量。

然现行法律中尚未对公司社会责任的内涵和外延予以明确的规定,且在公司法上如何对社会责任进行落实贯彻均不清晰,企业的社会责任应是有范围及边界的,否则会给公司带来沉重的社会责任,远离对商业的关注。而追求利益的最大化是公司创新的重要激励因素和社会发展的根本驱动力,惟此社会责任的承担才有可靠的物质基础。

在施天涛老师《《公司法》第5条的理想与现实:公司社会责任何以实施?》中认为公司法可以并仅在“公司守法”“治理结构”“商业决策”“社会披露”四方面落实社会责任。其一,公司须遵守法律。这是公司履行社会责任的基本义务,主要体现为遵守关社会责任强制性规定的外部法律。其二,在公司治理结构框架内发挥独立董事和董事会专门委员会的社会责任功能;同时有节制地允许职工参与公司经营决策,实行民主管理;此外,表决权代理、股东提案机制也能发挥一定的作用。其三,在公司正常运行状态下或者一般生经营活动中,原则上,董事、高管无须对其他非股东成员承担“多重受信义务”。但在特殊情况下,董事、高管可能需要对其他非股东成员承担受信义务:一是在企业破产或处于破产状态时,董事、高管须对公司债权人承担受信义务;二是在像收购与防御这样的结构性决策中,董事、高管可以平衡考虑其他非股东成员的利益,但重点是要关注董事、高管自身与股东以及其他非股东成员的利益冲突。此外,公司进行公益捐赠是公司践履社会责任最无争议的行为,该种行为须受到受信义务的审查。其四,公司从事经营活动应接受政府和社会监督,最有效的方式是上市公司应履行社会责任披露义务。

综合以上观点,我们可以看到公司社会责任在立法、执法、司法、守法各个方面都有很长的路要走。既为公司这一市场主体设立社会责任,又不至于让其失去活力是我们需要一起探寻的问题。